作者:张洋 美国密歇根大学社会学博士候选人

责编:李婷 中国人民大学社会与人口学院教授

图编:庄溪瑞 中国人民大学社会与人口学院毕业生

我在读博士期间发生过一个有趣的故事。作为亚洲女性,我和同系的白人男性和另外一个亚洲女性曾经一起协助系里的老师们给本科生授课,我们私底下交流的时候发现学生们给我们发邮件的时候称谓非常不同。对于我和另外一个亚洲女性,学生一般都是直呼名字,但对于另外一个白人男性,学生们会恭恭敬敬在名字前面缀上“Dr.”,也就是博士的意思。

这样的“小”事情其实经常发生在我们的工作环境中,让我们不禁思考,大学老师之间的工作分配甚至是工作期待是否具有性别差异呢?

有不少实证研究发现大学教师们的工作分配具有明显的性别差异。一般大学老师的工作主要分为以下几个方面:研究、教学、指导学生和服务。

服务这个类别非常多样,比如组织系里的学术交流会、负责学生事务、给学生写推荐信等等。根据学校类型的不同,这几个类型的工作量分配有一定的差别。但对于大部分研究型大学,研究是衡量大学教师晋升的最重要的一个部分。基于北美的实证研究就发现,相对于男老师,女老师会花更多的时间在服务、教学和指导学生方面(Bird 2011)。此外,对于少数族裔的女老师,这种工作类型分配的不平等更严重 (Espino 2019)。

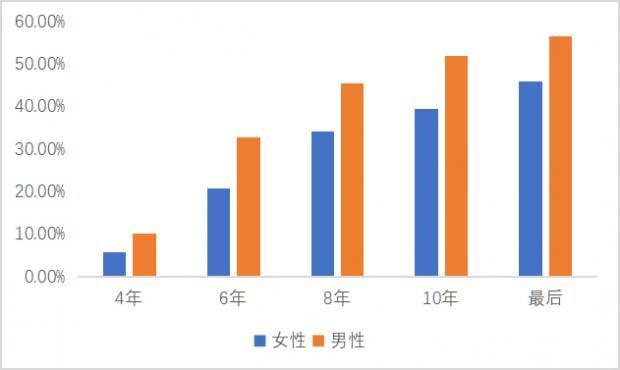

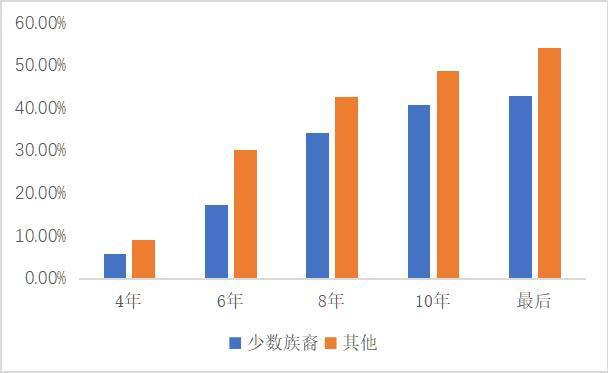

工作类型分配的不平等会直接影响晋升结果。图1显示,相比较男性,女性需要花更长的时间以及有更少比例的人晋升为副教授。图2则展示相比较白人,少数族裔需要花更长的时间以及有更少比例的人晋升为副教授。

图1. 助理教授晋升副教授的累积概率(2002-2015年聘用),按性别分类。

图2. 助理教授晋升副教授的累积概率(2002-2015年聘用),按族裔分类。

【图1和图2来源】Durodoye, R., Gumpertz, M., Wilson, A., Griffith, E., & Ahmad, S. (2020). Tenure and promotion outcomes at four large land grant universities: Examining the role of gender, race, and academic discipline. Research in Higher Education, 61(5), 628-651.

那么对于大学机构里面这种工作分配和晋升评价的差异,大学老师们会怎么看呢?Misra和其同事最近在性别研究顶刊(Gender & Society)发表的一项研究发现,相较于白人男老师,白人女老师更容易认为工作量分配不公平,少数族裔的女老师更容易认为晋升评价体系会低估她们的贡献。

其实发生在大学机构的工作类别和工作量分配差异的性别不公平现象并不独特,这种现象其实正发生在绝大多数的工作机构当中。社会学的性别研究理论也从几个方面为这种现象提供了解释。

1. 有“性别”的机构

工作机构不是性别中性的(gender neutral),而是性别化的(gendered) (Acker 1990)。工作机构的性别化本质其实很容易被工作机构的职业性和专业性掩盖。大部分工作机构的组织结构等级设置甚至组织的工作理念都会预设一个“理想职员”的形象,而这个形象一般是根据男性的“身体”和“男子气概”来设计的。

例如,在我们提到“教授”这个词语的时候,脑海中浮现的第一幅画面大概率是一个白人男性的形象。这是因为北美大学机构运行的基本规则最早是由上层白人男性设计,甚至到目前为止,学校的领导决策层重要职位也都是白人男性担任。在这种从底层设计就具有性别等级的工作机构中,女性很容易被边缘化,甚至被错误的认为是能力欠佳的。

此外,这种性别不平等还与其他类型的不平等交织互动在一起(intersectionality)。例如,少数族裔女性在制度设计中处于最边缘的位置,更容易感受到工作分配以及晋升评价系统的不合理。

2.性别期待

除了在家庭领域,在工作领域,我们依然延续着传统的性别期待,这些期待有时候甚至发生在无意识的情况下。

例如,有一个经典的性别研究发现 (Martin 2001),在公司里面,在电话响起的时候,男职员很容易无意识地指使同等级的女职员去接电话。同样地,在大学里面,学生更容易找女老师倾诉学习和生活方面遇到的困扰。这是因为,我们经常将“有耐心、会照料他人、温柔等等”这些特质和女性联系在一起,而将“激进的(aggressive)、果断的、有效率的”这些特质和男性联系在一起。

这些性别期待会被在有意识或者无意识带入到在工作领域中,反而进一步延续和加深了性别的职业发展差异。

3. 在日常生活中的“性别实践”

性别不是静态的特质或者角色身份,而是在日常生活互动中的“性别实践”(Doing Gender, West and Zimmerman 1987)。在性别社会化的教育中成长,在日常生活的方方面面,我们都在进行着“性别展示”。这种“性别展示”一般是要符合具体的社会情景的,在当下被认为是“性别合适的”。我们熟练地掌握着“性别展示”,并在一次次的实践中生产和加深了性别之间的差异。

例如,在我们做出某些“性别不合适”的行为时,我们应该都听过家长或者老师批评我们“真不像和女(男)孩子”。这种日常实践的规训,会引导我们用“性别合适”的行为规范来约束自身,进行“性别实践”。

例如,在大学老师中工作类型分配明显存在性别差异的情况下,女教师也不太容易提起抗议;这与女性在公共领域掌握更少的话语权,更少发言,以及即使发言也更容易被打断且不被重视有一定的关系。

那么我们如何改变大学老师的工作分配上存在的这种系统性的性别和种族差异呢?Misra和其同事提出了一些微观层面可操作的具体方法,例如:工作分配更透明,工作内容的界定更清晰,以及有稳定一致的规则来分配课程、学生指导以及服务。除了这些微观层面的方法,我们其实还需要思考如何减少甚至消除制度设计层面的不平等所带来的影响。

参考文献

1. Acker, J. (1990). Hierarchies, jobs, bodies: A theory of gendered organizations. Gender &society, 4(2), 139-158.

2. Bird, Sharon R. 2011. Unsettling universities’ incongruous, gendered bureaucratic structures: A case-study approach. Gender, Work & Organization 18 (2): 202–30.

3. Espino, Michelle M., and Ruth E. Zambrana. 2019. “How do you advance here? How do you survive?” An exploration of underrepresented minority faculty perceptions of mentoring modalities. Review of Higher Education 42 (2).

4. Misra, J., Kuvaeva, A., O’meara, K., Culpepper, D. K., & Jaeger, A. (2021). Gendered and racialized perceptions of faculty workloads. Gender & Society, 35(3), 358-394.

5. Martin, P. Y. (2003). “Said and done” versus “saying and doing” gendering practices, practicing gender at work. Gender & society, 17(3), 342-366.

6. West, C., & Zimmerman, D. H. (1987). Doing gender. Gender & society, 1(2), 125-151.

0

推荐

京公网安备 11010502034662号

京公网安备 11010502034662号