作者: 周祝平 中国人民大学人口与发展研究中心研究员

责编: 李 婷 中国人民大学社会与人口学院教授

图编: 温 馨 中国人民大学社会与人口学院毕业生

1

西方现代性与高收入国家的生育焦虑

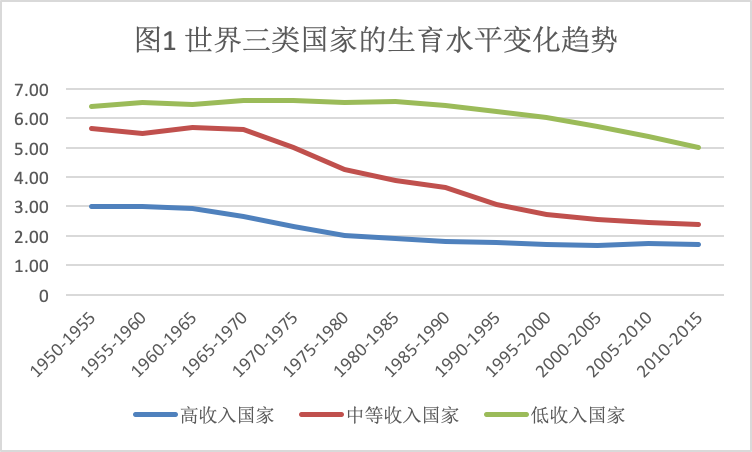

在元宇宙火爆的时候,许多人仍担心中国的低生育率问题,当然有道理。可是,往往忽视了低生育率现象作为西方发达国家的通病给现代西方世界所造成的困扰(图1)。也就是说,低生育率现象是发达世界的现象,低收入国家是想要求之而不得的。既然如此,中国的低生育率问题岂不是一个好现象?是不是至少从生育角度看,中国已经提前实现现代化了?可是问题并不如此简单。否则,发达世界也不会为此而焦虑不安,也不会把低生育率问题上升为国家安全问题了。

Source:World Population Prospects2017

对现代社会而言,收入水平越高的社会,生育水平越低。当然,这是平均而言。实际上,在高收入国家之间也存在差异。比如美国、英国、德国、法国和意大利都是高收入国家,它们的生育水平就有较大差异。2010-2015年,美国的TFR为1.88,英国也是1.88,德国只有1.43,法国1.98,意大利1.43。当然,虽然它们TFR高低不同,却同样是低生育水平国家,同样面临少子老龄化带来的一系列公共问题。

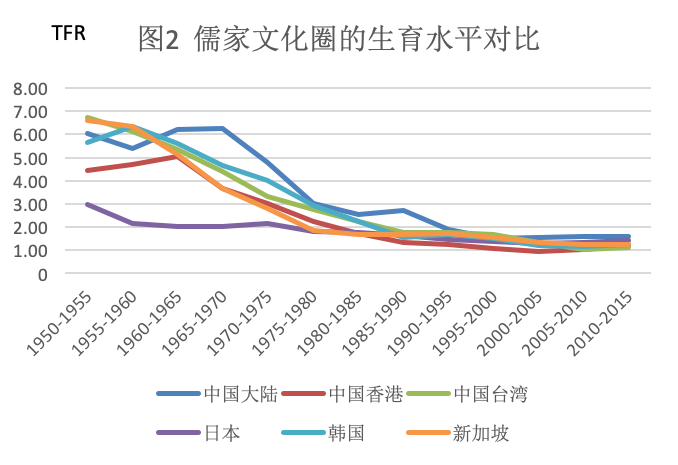

我们在欧洲文化圈内部观察到的生育水平的较大差异,并没有在儒家文化圈中出现。儒家文化圈在历史上更看重家庭和生育,然而其生育水平却出奇地低落。2010-2015年期间,全世界平均生育水平最低的地区前五名分别是:中国台湾1.11、中国澳门1.19、中国香港1.20、新加坡1.23和韩国1.23。同期,中国大陆的生育水平为1.60。2020年,中国大陆的生育水平下降到1.3,直追新加坡、韩国。综合看来,似乎儒家文化圈在追寻西方现代性的过程中,生育危机更加凸显。“多子多福”观念被视为一种落后的、农业社会的观念,取而代之的是少生、优育与高质量培养。

Source:World Population Prospects 2017

假如低生育率问题不是一般的现代性问题,而是西方现代性独特的问题,那么我们就有必要认识西方现代性与生育危机的关系。在西方学者的眼里,现代性是一个普遍的现象,不存在西方现代性和东方现代性之分。西方社会现代性包括个体社会化、知识理性化和权力合法化三个现代社会维度[1]。这几个维度能够概括启蒙运动以来,西方社会的理性主义、个人主义与国家建构之间的张力。一方面,个人需要通过国家建构摆脱宗教的蒙昧主义束缚,另一方面,个人又需要通过社会的建构摆脱国家至上主义的暴力压迫。于是,在个人与国家之间诞生了“社会”这种外在之物。以至于在涂尔干这位法国社会学家看来,“社会”与“自然”一样是一种客观实在,可以用科学的方法去认识它。

2

近代以来中国对西方现代性的追求

如果我们回到中国文化的语境下,现代性这一套西方近代以来的话语完全是被嫁接到中国来的,是生搬硬套的。在钱穆看来,“中国自来本无社会一概念,因亦无社会一名词”[2]。在传统中国人的观念中,“政治”代表了社会最主要、最突出事务。“天生民而立之君”,如果把“君”看作人群推举出的社会公共事务主持者,把“民”看作人群,那么“君”属“政治”范畴,“民”属“社会”范畴。因此中国传统观念认为国家与社会是一体的,并没有西方现代性中的那种“国家”与“社会”对立或对抗的观念。在西方学者看来,正因为社会与国家对抗,所以“现代社会理论一直都是以权力问题为核心关注点”[3]。

西方语境中对权力的关注与中国传统语境中对权力的关注有什么不同?关键是西方文化个体主义的基因与中国文化整体主义的基因差异。清末以来中国士大夫阶层抛弃传统文化、追求全盘西化,“打倒孔家店”、“线装书扔茅厕”、非“孝”等运动,从侧面反映了清末以来的中国知识分子期望使社会彻底西方化的急迫心情。钱穆对此痛心疾首,认为 “文化传统”和“民族意识”的衰落,近代知识分子当负首要责任,并认为这是让中国社会从“次殖民地化”挣扎向“殖民地化”的一种可闵与可耻的努力[4]。

这句话的言外之意是什么呢?就是清末以来的知识分子,救亡图存心切,意图通过彻底抛弃传统中国学术,比如经史子集之学,全心全意投入西方学术怀抱。各人依据自己的偏好与比较优势,拉一个西方学者作为“神主牌”,顶礼膜拜,并据此裁剪中国过去的历史和批判清末以后的中国社会现实。自然科学不必说,也不用说言必称古希腊的苏格拉底、柏拉图、亚里士多德,只说近代社会科学。学哲学的崇拜康德、黑格尔,或者尼采、海德格尔、维特根斯坦,学政治学的崇拜洛克、卢梭,学经济学的崇拜亚当斯密、凯恩斯,或者米塞斯、哈耶克,学社会学的崇拜韦伯、涂尔干、帕森斯、哈贝马斯,等等,不胜枚举。一个无新意了,就捧出另一个。或者是伽达默尔、德里达、鲍曼、福柯,要不然就是罗尔斯、诺齐克、吉登斯、阿伦特、施特劳斯、沃格林,不一而足。至于经济学诺贝尔奖获得者,每年都更新,不愁没有新“教主”。

总之,不过就是跟在欧美学者后面亦步亦趋。争当第一个翻译者、诠释者。晚清以后的这样一种学术风气,类似于唐僧西天取经,反映了近代以来中国人虚心好学,舍己从人的决心,也可以说反映了一种学术文化心理的自卑。潜在的共识是从古到今的中国人没有学术价值可言。剩下少数几个“食古不化”的学者躲在中国文史系里整理“国故”,对于学科外几乎谈不上什么影响。

全面追寻西方现代性的脚步一直没有停止,而本土化的抵制也一直存在。可以说,近代中国社会一直在这种西方化与本土化的张力中不断演化,“文化大革命”是这种紧张关系的顶峰。“文化大革命”是大革“传统文化”的命,“破四旧”运动,基本上代表了这种努力。改革开放拨乱反正,随着中国经济的崛起以及国力的增强,国人从晚清以后积贫积弱的文化自卑心理逐渐走出来。虽然偶尔还有期望让西方“再殖民三百年”之类的谬论,但是倡导“文化自信”已经成为官方和民间的普遍共识。

3

文化危机与生育危机

“文化自信”的前提是“文化敬意”和“文化记忆”。近代以来的国人显然越来越失去了“文化敬意”和“文化记忆”。简单的唐诗宋词朗诵只是玩弄辞藻的游戏,并不代表对文化核心内容的敬意。宋代以后的读书人对唐代诗词的本身也许赞赏,但是对以“诗词”取士的科举制度是有非议的,认为“进士轻薄”败坏了唐朝社会,以致终于陷入五代时期的黑暗。树立“文化自信”离不开“文化敬意”。而文化敬意的前提是对文化核心观念的认同,是建立在与西方学术文化进行深层次对话基础上的文化身份认同。这可能是一个长期的中国版的“文艺复兴”过程。

为什么我们需要中国版的“文艺复兴”?问题就回到本文主题“西方现代性与生育危机”上。西方现代性与生育危机之间具有一种必然的逻辑关联。西方现代性的实践所伴随着的西方世俗化进程、福利国家化进程,不断地以个体原子化福利推动家庭价值的解体。人口学家观察到的“第二次人口转变”现象,是西方现代性困局在生育与家庭问题上的表现。为什么无论采取怎样的生育鼓励政策和托幼服务政策都无法使许多发达国家的生育水平接近更替水平?并不是政策力度不够,而是政策本身存在无法克服的内在矛盾。一方面,几乎所有政策都试图协助生育主体减轻生育的负担,进一步强化了个体的原子化利益,另一方面,政策的宗旨却是在维护社会人口整体的可持续利益。个体利益与整体利益不免存在不一致性。

法国政治哲学家、社会学家福柯用“保卫社会”、“生命政治”来概括这种困境。每个生命都被纳入主权民族国家体制,因而每个生命都必须纳入福利国家总体精算。于是,国家治理等同于人口治理,“治理即治理人口”[5]。然而,生育行为是个体的私人行为。按照经济学亚当斯密的“看不见的手”理论,完全不必担心低生育水平问题,因为个体的生育最优化必然导致整体利益的最优化。现代微观经济学几乎动员了全部智力、建立了严格的逻辑体系论证这个斯密定理,其最终成果是一般均衡理论。无论是福利经济学第一定理还是第二定理,都意味着对生育行为的政策干预是不必要的、没有道理的。

假如现代西方国家认为确实存在着生育危机,并且相信有必要通过政策去干预生育行为,就说明现代微观经济学的一般均衡理论只是可以供学者们赏玩的一个精巧摆设,中看不中用。然而,问题不止于此。对于生育危机的判定、政策干预的必要性、可行性,政策干预的力度等问题,依然没有厘清。这就使得生育问题与环保问题一道,成为现代西方发达国家政治党派竞争的两大问题。即使西方发达国家能够达成内部生育政策共识,也很难对其摆脱生育危机抱乐观态度。在个体日益原子化的社会中寻求解决本质上带有利他主义性质的代际生育问题,犹如逆水行舟,又如逆风飞行,非常不容易。

如果期望短期的生育政策补偏救弊是勉为其难,那么从长期来看,“文化”的作用就值得考虑了。“文化”在中国的语境中,是“人文化成”,与culture中的耕作没有关联。“物相杂曰文”,“情深而文明”,都是周易中的语言。夫妻、父子、兄弟姐妹之间的相接相处,就是“文”,即“人文”,也叫伦理。父母与子女之间,兄弟姐妹之间,是天伦,是由血缘关系先天确定的、不可改变的伦理关系。夫妻、朋友之间是人伦,是“后天”确立的伦理关系。禽兽之间无伦理,各自独立,父子不为伍,兄弟不相识。关雎雌雄相随,不见父母子女兄弟姐妹相处。这是人文与动物世界的区别。“人文化成”即是要化育成为一个不同于动物世界的人类“人文世界”。近代西方人类学家跑到非洲、拉美几个原始部落去研究文化、亲属关系,并以此推断所有文明社会的人文演进模式,甚为可笑。那些直到19世纪依然处在原始部落状态的社会,怎么能与中国这种先发达演进的成熟文明社会简单类比?为什么那些原始部落经过几千年的历史依然无法演进至类似中国的文明状态,难道不值得深思吗?

在人类群体“人文”化的过程中,夫妻关系是起点。文化、人文必然从“夫妇”开始。无怪乎《中庸》里特别强调,“君子之道,造端乎夫妇,及其至也,察乎天地。”[6]夫妻是人伦,并非先天存在的关系,而是一种文化创造。为什么这种文化创造能够演进到“察乎天地”?因为中国传统的观念认为修身、齐家之后,可以自然延伸到治国、平天下的状态。中国人这种人文信仰,源于经学的传承,章学诚说,“六经皆史也”,又说“六经皆先王之政典也”[7]。中国人传承的“经学”就是传承“史学”,这就是学术“文化传统”。

这种文化传统的传承与生育文化有什么关系?它体现在“孝”文化上。近代以前的学者常说“孔子志在春秋,行在孝经”。西汉皇帝的庙号前面都加了一个“孝”字,比如孝文皇帝、孝景皇帝、孝武皇帝、孝昭皇帝、孝宣皇帝等。到唐朝时,唐玄宗亲自为《孝经》作注。可见历代对于“孝”文化的重视。直至民国时,章太炎先生谈到国学时,竟然出人意料地把《孝经》摆在首位,认为“十三经文繁义赜,然其总持则在《孝经》《大学》《儒行》《丧服》。”[8]作为清末民初的革命家,同时作为与康有为双峰并立的古今文经学家,他在晚年的这个观点尤其值得后辈学者重视。

汪丁丁教授在其《思想史基本问题》中,标举“理解、表达、重要性”三个思想维度,并把“重要性”作为第三章进行了大篇幅论述,认为“最重要的问题最有可能被多次表达”[9]。中国人觉得最重要、并被多次表达的问题,的确与西方人不同。翻遍西方经典,几乎看不到学术大师们对“孝”的论述,也可以说西方人并没有“孝”观念,因为外文中也找不到对应的词语表达。清末民初,内忧外患,知识分子把积贫积弱的罪魁归结为“传统礼教”,认为“礼教吃人”,培养“顺民”,培养“奴性”,因而提倡“非孝”。其实离开了“孝”文化,儒家文化基本上就亡了。剩下日常生活的儒家残余,随着传统礼俗受到工业化、现代化的荡涤,也将日薄西山。如今,要在网络论坛或微信群主张儒家“孝”文化,几乎肯定会被当作复古守旧、愚昧奴性的代名词。

既然“孝”这个儒家核心概念不被接受过“现代科学”教育的知识分子认可了,那么我们是不是从学术上、学理上找到了一个替代性的概念来重建“文化自信”呢?迄今为止,并没有看到。20世纪以后,功利主义、工具理性、科学主义是学术主流,正如劳思光先生感叹 “现在如果我们以工具理性的方式跟别人讲话,对方就很容易了解,但如果要超越工具理性意义来讲道德理性,对方就会觉得很难懂或者很怀疑”[10]。然而,西方现代学者依然面临一个学术难题,除了规避法律惩罚而不做某些事情之外,是否还有什么事情是不可以做的?如果按照自然科学家的理解,“人”不过是一堆大分子而已,个人的一切行为都是自然规律决定,多巴胺最重要,那么个人的自由和责任又从何谈起呢?有何先天道德可言呢?一切道德教条都将变成后天建构起来的束缚。于是,人的一切行为只剩下投机主义。失去普遍性的是非标准之后,各种犯罪问题、恐怖主义问题都会成为生命统计问题。换句话说,它作为发生概率、统计指标而存在,仅呼唤霍布斯式的利维坦国家暴力机器去惩治。

4

生育危机与现代性重构

在生育危机问题上,无论一个国家处于哪个发展阶段,采取什么样的政治经济制度,总是面临“做大蛋糕”和“分蛋糕”的问题,前者是生产效率问题,后者既是市场问题又是国家治理问题,同时也是人口代际均衡问题。这两个问题都是主权国家人口范围内的问题。市场经济中的要素流动往往受制于主权国家的规章制度,比如关税制度、资本市场制度、劳工制度、社会保障制度、传染病防治制度、环境保护制度、人口迁移流动制度、选举制度等。切分蛋糕,在市场化分配的基础上,一般都由国家主导再分配。在权力资源、经济资源、健康资源的分配上。西方现代性往往倾向于当前一代人而不利于下一代人,因此,在人口表现上必然导致低生育水平和人口老龄化。也就是说,一个国家的人口不可能既活得长、又生得多。在一定的国民收入水平下,生育水平与人口老龄化程度之间存在一种此消彼长的关系。这就决定了任何国家的生育补贴规模都受到老龄化的制约。福利支出水平越高,国内税收必然越重,就越可能抑制国内的私人资本投资积极性,导致资本外逃,进而可能使国内产业的国际竞争力削弱,年轻人就业困难。年轻人的就业和生活不如意,又必然影响婚姻和生育的意愿。

个人为什么选择生育?选择少生或不生,都是理性人在一定社会经济条件约束下的行为。新一代年轻人为了个人职业生涯起见,推迟生育、少生或不生,无可厚非。然而,整个社会可能由此陷入理性生育的囚徒困境。东亚儒家社会在现代化之后的生育水平位居世界各国的末尾,是不是源于近代以来“非孝”、“打倒孔家店”运动的矫枉过正呢?无论如何,西方现代性的影响仍在。问题在于中国是否能建构一种独特的现代性。正如轴心时代的中华文明与希腊文明可以齐头并进,在未来的新时代,也许中国人应该考虑一种不同于西方现代性的中国现代性。只有到那时,“文化自信”才能算真正建立起来了。是不是痴心妄想呢?我们看一看以色列的例子可能会有些启示。2020年以色列的人均GDP高达4.2万美元,平均预期寿命82.8岁,可是生育水平达到3.0,是OECD国家最高的[11]。以色列能够打破西方现代性的生育魔咒,为什么东亚儒家文化圈不能?

参考文献

[1]布莱恩.特纳编,李康译:《社会理论指南》,第32页,上海人民出版社2003年。

[2]钱穆:“政治与社会”,见《晚学盲言》,第291页,三联书店2014年。

[3]布莱恩.特纳编,李康译:《社会理论指南》,第33页,上海人民出版社2003年。

[4]钱穆:《国史新论》,第36页,九州出版社2014年。

[5]福柯:《安全、领土与人口》,第139页,上海人民出版社2018年。

[6]朱熹:《四书章句集注》,第23页,中华书局2005年。

[7]章学诚:《文史通义》,第1页,上海世纪出版集团2012年。

[8]章太炎讲演,诸祖耿等记录:《章太炎国学讲演录》,第9页,中华书局2013年。

[9]汪丁丁:《思想史基本问题》,第93页,东方出版社2019年。

[10] 劳思光:《当代西方思想的困局》,第16页,华东师范大学出版社2016年。

[11]

0

推荐

京公网安备 11010502034662号

京公网安备 11010502034662号