故事的开头,依旧是王子与公主的一场事先张扬的婚礼。与电影《他是龙》中不同,这一次,被恶龙抓走的不再是公主而是王子。 由于服饰被毁,公主以简陋的纸袋为衣,闯进龙关押王子的巢穴。面对风尘仆仆的拯救者,王子首先表达了对公主狼狈外表的不屑;而面对意外的羞辱,公主回以“你的衣服是很漂亮,但却是个没用的家伙”。婚礼最终没有举行。 绘本《纸袋公主》不吝啬地展现了性别平等、意志自由与反外貌焦虑的意识,而提取出这些观念并非探究的终点。

以这则故事为启示,我们想要看清在更广阔的儿童绘本世界中,性别观念是如何被描绘和解释的。 根据“开卷”的《中国图书零售市场报告》,少儿类图书常年占据最大市场份额,2021年占比为28.2%。其中,以“图”和“文”共同演绎故事的读物绘本在二级市场中的比重逐渐增大[1]。作为儿童教育的重要组成部分,绘本内容有针对性地配合儿童在不同年龄段的身心发展,引导儿童对自我、生活、自然和社会的认知与学习[2]。

与所有针对儿童的文化产品一样,“成人创作、儿童阅读”的传播模式,使得绘本故事中用以建构下一代精神世界的思想,往往是社会中已存在与成型的理念。在这种情况下,对其中具体内容的考察,不仅反映着人文教育理念达到的文明程度,还能看出教育观念与社会现状的匹配程度。

这一次,RUC新闻坊不再使用传统电子化的方式收集数据,而是亲身走进国家图书馆少年儿童馆的绘本区,以书架的一个分格为单位,按照“一格一本”原则进行抽样,选取主要角色具有明确性别取向的绘本,最终得到218册有效样本。我们以不同性别为对照,编码分析故事的作者及其笔下角色的身份与行动,进一步呈现出我们目之所及的、真实的绘本世界。

一、纸页之外:创作者的选择

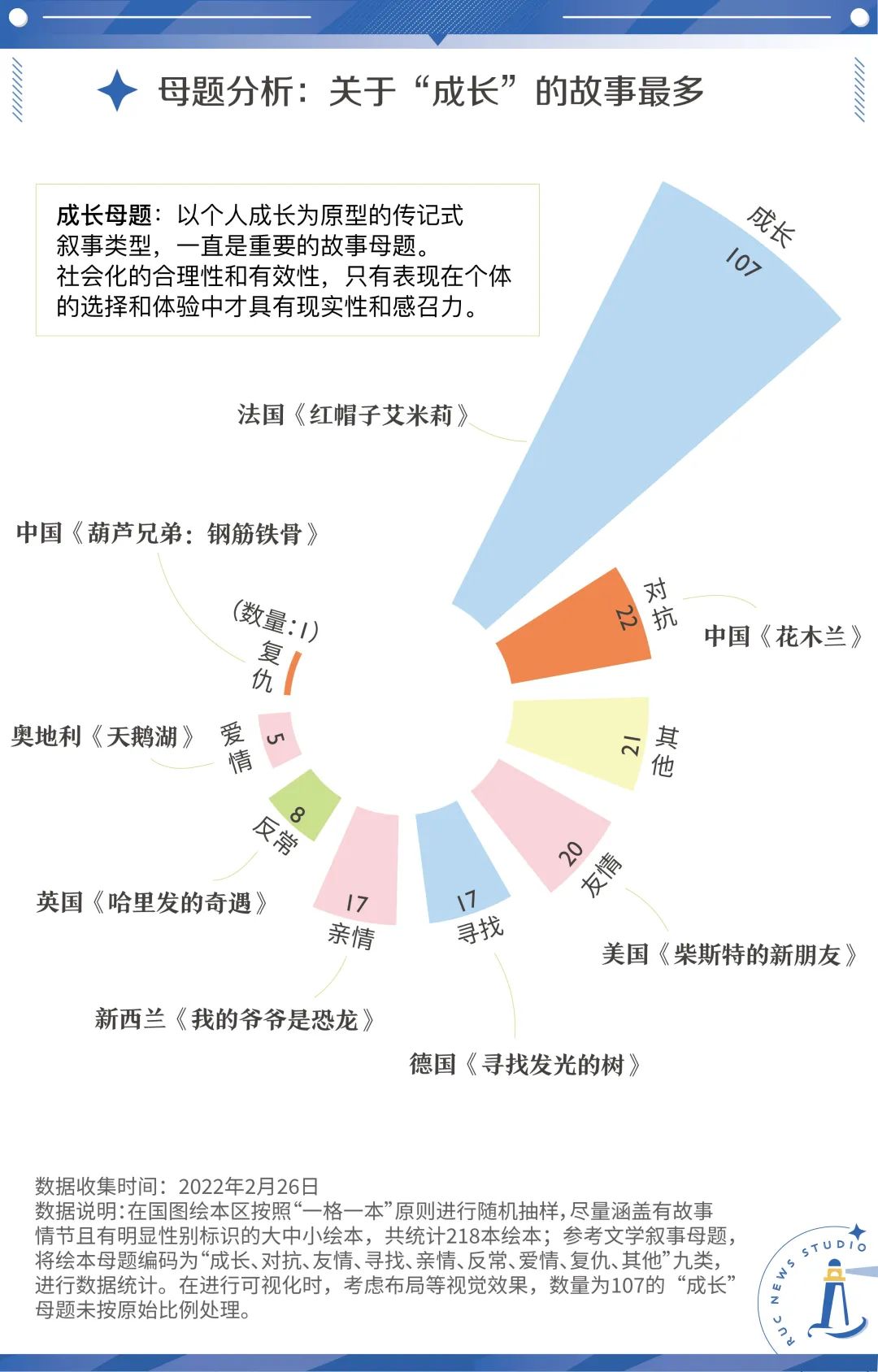

“母题”,是一个故事中最小的单元,是反复出现于文本中的相同或相似的要素,能够反映出不同故事之间的共性[3][4]。我们首先分析了218册绘本的叙事母题,看一个个陆离万象的“异世界”赠予了孩子们什么样的认知经验。 成长母题是儿童绘本世界的主旋律,在218本绘本中出现了107次,占总体的49%。

在绘本故事中,成长母题一般表现为主人公在其它人物的引导下,收获解决问题、知错就改、管理情绪、分担家务等社会规范下获得成长。如国内的绘本《我爱短暂分离时光》讲述了小女孩如何在农场老伯的耐心帮助下,学会摆脱对妈妈的依赖;在法国的经典成长绘本《红帽子艾米莉》中,4岁的艾米莉在爸爸妈妈的帮助下,学着如何面对第一次尿床、第一次上幼儿园等成长中必须经历的环节。

对抗母题则讲述主人公在于自然、他人、社会甚至自我的冲突中生存并发展,如改编自经典文学作品的绘本《花木兰》着重展现了花木兰如何与敌人斗争,最终解救出了皇帝。不同于对抗母题,寻找母题则侧重于对外界世界的探寻与感知,小主角往往会离开熟悉的家,去外面的世界寻找,与心中的期待相遇。

例如《母鸡罗塔:好想念亲爱的奶奶》中的小母鸡在奶奶离世后,相信奶奶一定变成了星星,于是她出发去寻找“星星”奶奶。 在另外常见的友情、亲情母题中,侧重描绘小主角如何解决与朋友、家人在相处中的矛盾、困难,最终感知到友情与亲情。 将218册绘本的作者与主角性别进行编码分析后,我们发现,不同性别的作者、不同性别主角在母题上的分布几乎没有差异。

也就是说,创作者在母题选择上没有明显的性别偏向。同时,作者与故事内主人公的男女性别数量比均接近1:1,呈现出一个均衡的、由两性共同搭建的绘本世界。孩子可以在阅读中直观地感受到,在每一段故事中,男孩和女孩都可以是其中的主角,都可以主导自己的故事向前发展 。

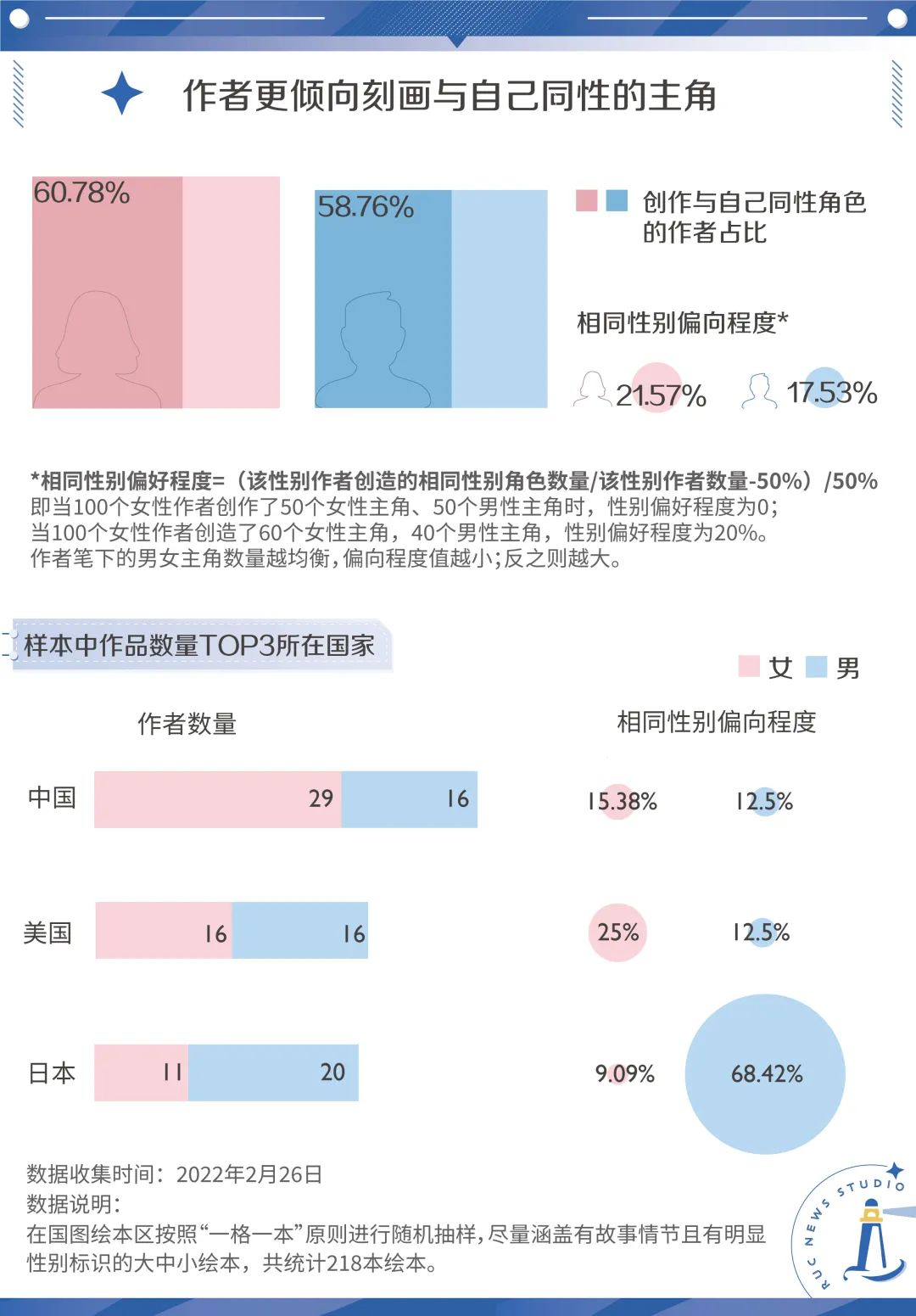

然而,当进一步分析作者性别与主角性别的交叉关系时,我们发现,后者比例的“均衡”恰恰来自两性作者创作倾向的“不均衡”。 我们构建了一项“相同性别偏向程度”指标来衡量这种倾向:0%表示作者们在主角性别选择上没有偏向,创作出的男女主角数量相当;100%则表示作者们只创作与自己性别相同的角色,即男作者笔下均为男角色、女作者笔下均为女角色。 如下图所示,在这218册绘本中,96位男性作者的平均性别偏向程度是17.53%,102位女性作者的偏向程度是21.57%(其余样本因为作者信息缺失而未计入)。无论是男性作者还是女性作者,都或多或少会倾向将自己的性别赋予笔下的主角。

整体数据的样貌尚且无法展现出各个国家的具体情况。我们选取了样本中绘本数量最多的3个国家中国、美国和日本进行分析,发现三国均存在作者性别分布不均衡情况,各国的性别偏向程度也呈现出明显的区分。 如在中国的绘本中,女性作者占据主导,她们的数量是对应男性作者数量的1.81倍。

不过,由于大多数作者在选择主角性别时,性别偏向程度并不强烈(集中在10%-20%左右),使得孩子们最终看到的,仍然是男女角色数量相当的世界。 相较于其它两个国家,日本的情况最为特殊。在日本,女性作者数量仅为男性作者数量一半左右。与此同时,男性作家的性别偏好程度达到了68.42%,大大高于总体男性作者的偏好程度17.53%;而女性作家对女性主角的偏好程度则只有9.09%,明显低于总体女性作者的偏好程度21.57%。在日本,无论男性女性,都更倾向于将男性作为主角。

二、世界之中:怎样的ta们

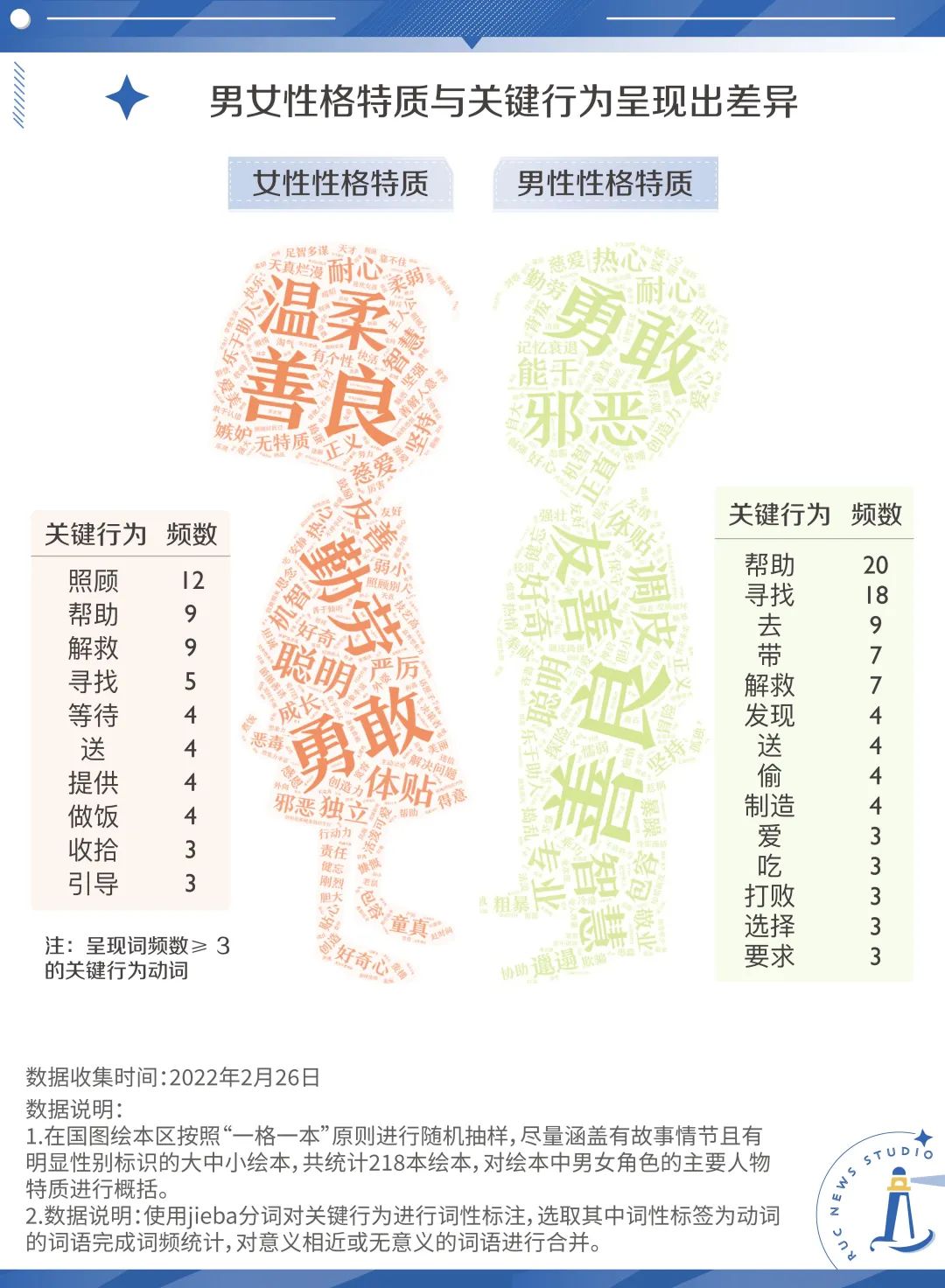

在绘本世界中,“她”和“他”有着什么样的人格轮廓?又是怎样推动着故事齿轮的旋转? 我们对故事中人物的性格特点进行提取,除了善良、友善这些男女共有的特点,女生更多是温柔、勤劳和体贴,男生则是友善、调皮或邪恶的。

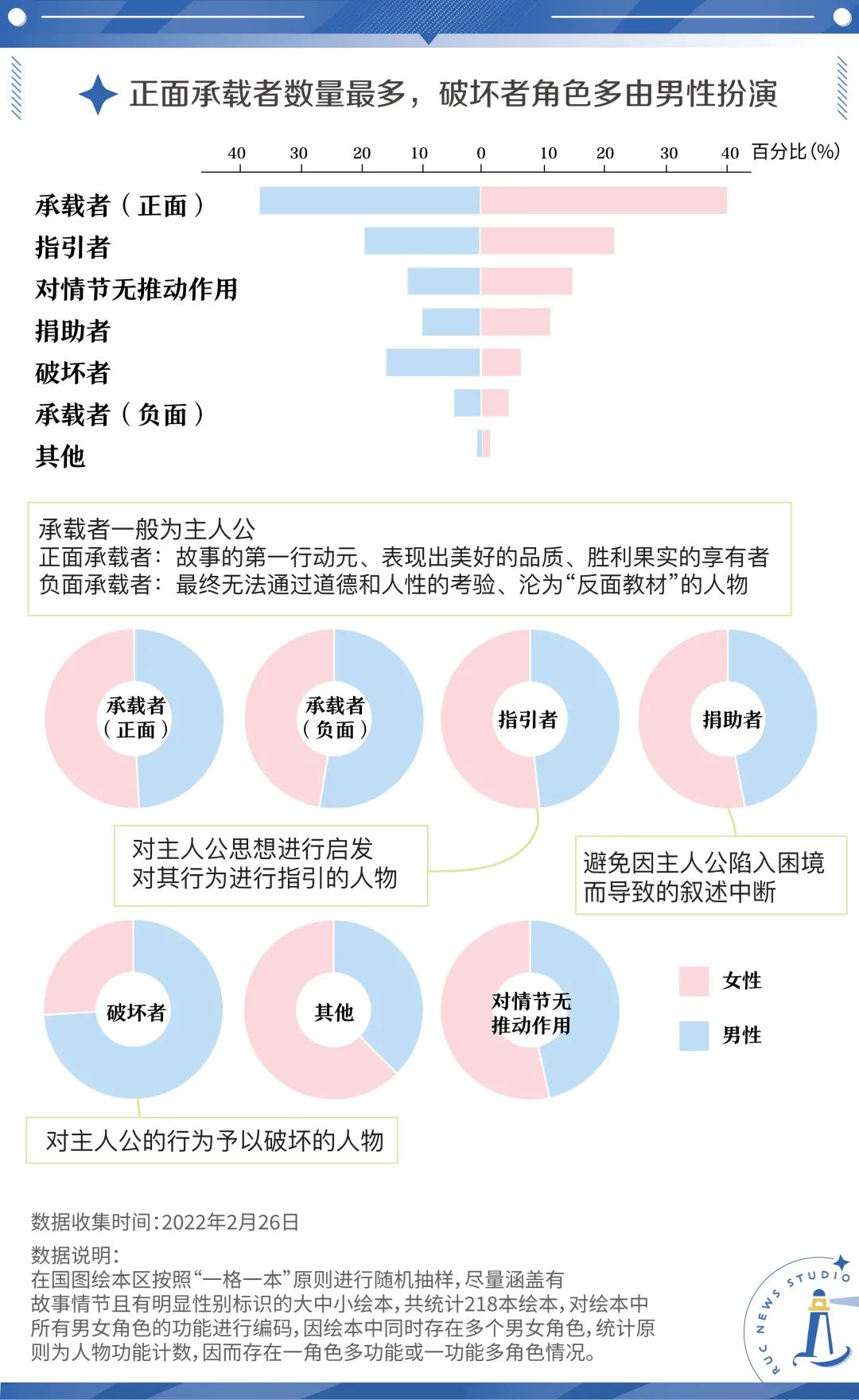

这些特质对应着人物在故事中的不同行为,温柔体贴的女性承担着照料的角色,男生则以勇敢能干的姿态帮助别人。 为了深入剖析人物在故事情节中的作用,我们把绘本中的人物按功能分为五大类:承载者、指引者、捐助者、破坏者及对情节无推动作用的纽带角色、陪衬角色[5][6]。 承载者一般为主人公,故事的叙事都围绕其行动而展开,是剧中最主要情节的推动器。正面积极的承载者往往表现出美好的品质,是胜利果实的享有者,在样本角色中的数量最多;而最终无法通过道德和人性的考验、沦为“反面教材”或经历悲惨的主角,被视为负面消极的承载者[7],ta们在发挥功能的样本角色中占比最少。

指引者往往能引导主人公的人生轨迹,助其实现自身的价值。如在绘本《花婆婆》中,花婆婆是在爷爷的教导下明确了“让世界变得更好”的人生目标,并一生为之努力;绘本《红帽子艾米莉》里,妈妈作为孩子的指引者,教导孩子解决矛盾。为了避免了因主人公陷入困境而导致的叙述中断,捐助者角色同样不可缺少,绘本《钧瓷娃娃》中的公主便作为捐助者帮助主人公小男孩击退破坏者巫婆。 值得一提的是,作为破坏者的男性远高于女性。在上野千鹤子看来,“加害男性拥有社会资源”[8]。

绘本世界中,那些显示出明确男性特征的梦魇怪、偷鸡的调皮猴子和差点撞倒别人的车夫之所以“能够成为”破坏者,归根结底是——至少在作出伤害的那一刻——他们拥有比被害者更加强势的超能力、灵活性或物质条件。 比“破坏者形象多为男性”更令人担忧的,是男性破坏者与女性负面承载者的组合。这种无意识的性别预设,可能在种下积极思想的同时埋下消极观念的种子。绘本《住手,不准碰我》的目的是为了培养儿童面对性侵犯的自我保护意识,然而,图中被侵犯小兔子被绘制成了穿着粉色裙子的女性形象。

绘本《住手,不准碰我》内容节选。图片来源于网络。

现代性别教育的最终目的不是让儿童发展成模式化的男人或女人,而是发展成为一个有独特个性魅力的现代公民。在“回归儿童本位”成为童书出版共识的今天,如何打破性别规约、为孩子提供多元、自由的想象空间和成长可能,是出版人应该深思的重要题旨。

三、职业身份:缺席与复位

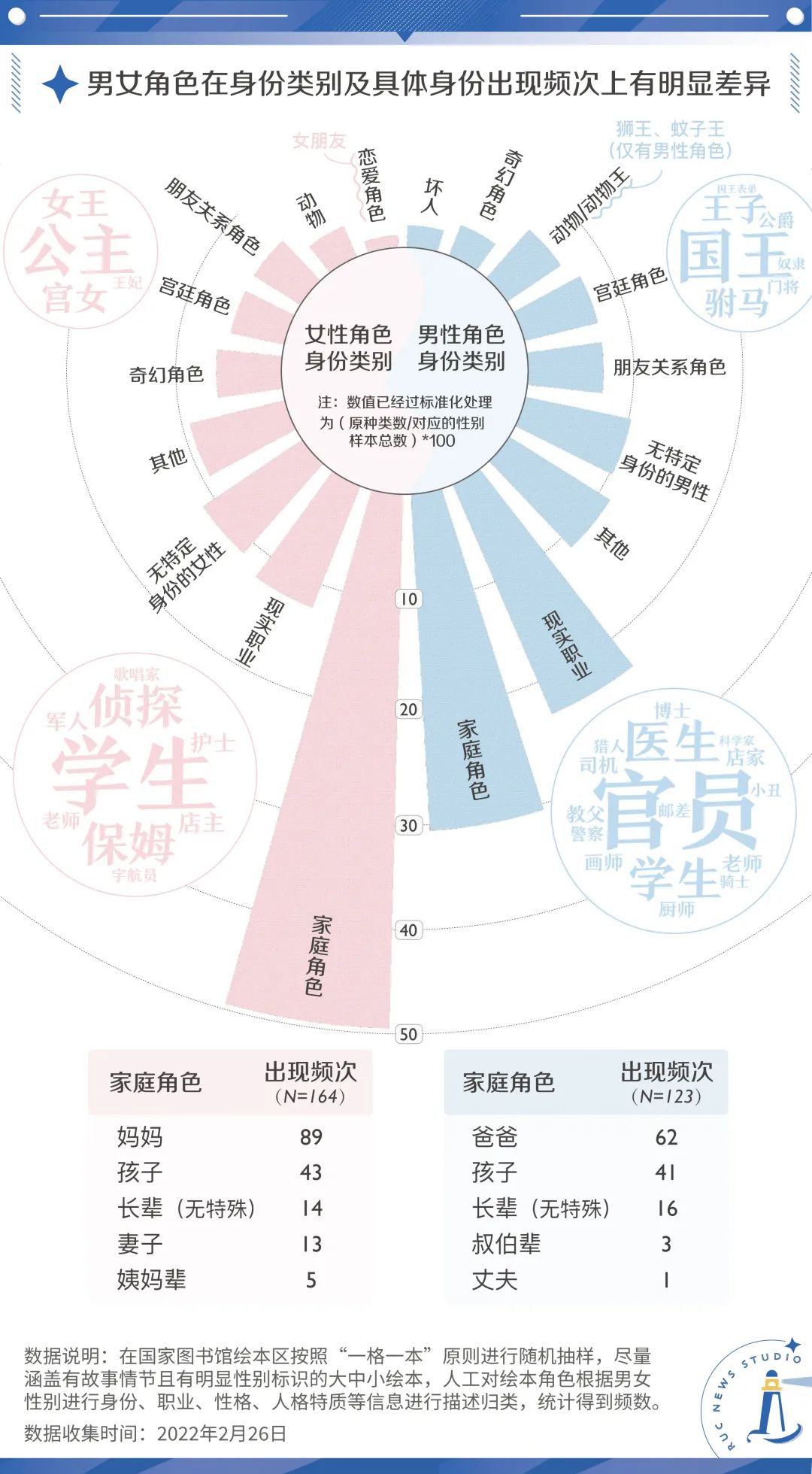

性格特质之外,绘本中的人物身份展现着他们如何在社会中锚定、与世界联结,是一个我们关注的重要维度。 绘本的受众通常为0-6岁的儿童[9][10],在这个年龄段,家庭是儿童最熟悉、心理距离最近的空间,是情感的载体的教育责任的主体。与此对应,无论男性和女性,家庭相关的角色如父母、孩子、其他长辈,都是绘本中最常出现的人物身份。

根据国家妇联在2021年调查发布的《第四期中国妇女社会地位调查全国主要数据报告》,在业女性与男性的占比几乎可以比肩,分别为43.5%和56.5%[11]。而当我们将下图的左右部分并置观察可以发现,“家庭”模块通常与母亲、妻子、姨妈等母职角色绑定,而社会化群体则主要由男性组成。故事中“男主外,女主内”的身份设定作为传统印象的回声,无论对女性还是男性都是一种枷锁。

与此同时,男性职业角色的种类数量几乎是女性的两倍,显示出更大的丰富度,也使男性拥有了众多“专属”身份,如官员、画家、科学家、医生、博士等。两性虽然均有动物化的形象,但其中掌控群体最高权力的“动物王”(如狮子王、蚊子王)仅由男性扮演。 父权文化伴随着男性统治,直接体现在宫廷角色的分布中。

经统计,两性最常见的宫廷角色组合并非公主与王子,而是公主与国王。语言学家普罗普曾于《故事形态学》里将“公主及其父王”作为7种叙事角色之一,认为公主与其父亲无法按照功能精确地分出界限[12]。前者是“被寻找的人”,常常是他人行动的被动接受者;而后者则负责执行行动,如惩治破坏者,或将公主许配给英雄。 这样的故事往往有着毋庸置疑的温暖基调,如绘本《公主的月亮》讲述了国王与宰相、大臣想尽办法,为体弱多病的公主实现愿望、摘得了月亮。

亲情与忠诚背后,是公主自身身体、意志的失控,女性应能主动选择自己的状态,而不该被人为设定的“体弱多病”困在文化与观念的牢笼中。

令人欣慰的是,在护士、保姆这类传统意义上以女性为主体的职业之外,侦探、宇航员也多次成为绘本女主角的身份。2020年,以女性侦探为主角,根据南希·斯普林格的推理小说改编的电影《福尔摩斯小姐》上映;女性宇航员的太空漫游之旅更是从1963年延绵至今。若女性的智慧并未在现实中缺席,绘本等文化媒介所要做的便是去积极挖掘、客观呈现“她”的参与。

结语

在绘本《蝴蝶公主》中,美丽而骄傲的蝴蝶公主被丑陋但有才干的蜣螂(屎壳郎)王子打动,女性的本意被“不以貌取人”的美德轻易规训,进入男性的意志领域。然而,蝴蝶公主不是艾丝美拉达,蜣螂王子更不是卡西莫多,相比文学作品,儿童绘本在性别叙事上的障碍便在于此:精简的情节难以尽述复杂丰满的人性,鲜明的角色性格在缺乏展开与解释的情景下,不经意便会落进扁平与刻板的陷阱。成人笔下关于世界的观念,会作用于当下、投射向未来,而后随着孩子的成长慢慢成为新的当下。

随着相关专业与插画行业的发展,不断有年轻的思想和画笔投身其中,但也有太多令人欣喜的原创故事面临着成本过高、难以出版的困境。最后,真正值得深思的往往埋藏于可见的文字与图案之下:我们之所以仍然以“男”与“女”的二分性别为框架,一定程度上,是因为内容中未曾出现男女之外的性别。同时,异性恋的话语模式铺满了恋爱婚姻的场景。主流值得尊重,但“非主流”无法使“完全缺失”成为理所当然。人类历史上,每个群体、每种文化、每缕思想从缺席攀往边缘,再从边缘走向中心的过程都需经过嵯峨险阻的路途,但它们迟早会行至召唤处——我们翘首以盼那一天的到来。

参考文献

[1]《2021年中国图书零售市场报告发布:学术文化类码洋比重上升》,2020-01-06,

[2]陈晖.论绘本的性质与特征[J].海南师范学院学报(社会科学版),2006(01):40-42.DOI:10.16061/j.cnki.cn46-1076/c.2006.01.007.

[3]孙文宪.作为结构形式的母题分析——语言批评方法论之二[J].华中师范大学学报(人文社会科学版),2001(06):68-76.

[4]王宪昭. 中国民族神话母题研究[D].中央民族大学,2006.

[5]马艳.女性励志剧中的人物功能分析[J].中国电视,2009(02):32-36.

[6]卢普玲.论人物在叙事学研究中的功能性意义[J].江西社会科学,2010(04):47-49.

[7]同[5]

[8]虎嗅,《专访上野千鹤子:到处都有想维护“加害男性”利益的男女》,2020-01-19,】

[9]马金娇. 0-3岁低幼儿童绘本的分级创作与研究[D].首都师范大学,2014.

[10]董文明. 3-6岁儿童的隐喻认知及其教育应用研究[D].浙江大学,2014.

[11]中国妇女报,第四期中国妇女社会地位调查主要数据情况,2021-12-17,

[12]弗拉基米尔·雅可夫列维奇·普罗普.故事形态学[M].北京:中华书局,2006:73.

0

推荐

京公网安备 11010502034662号

京公网安备 11010502034662号