弹性工作制在近五年来变得越来越流行,尤其是疫情以来居家办公也更加常见。传统工业中标准化的劳动契约、工作场所和工作时间变得越来越灵活,工作状态与非工作状态的界限也越来越模糊。朝九晚五的工作变成了下午晚上的工作;人们从工厂的车间里和高楼大厦走出来,公司的组织形式变得不再可见。出勤规定宽松化,工作场所分散化、网络联结电子化成为了弹性工作体系最重要的三个特征。

弹性工作制的缘起

贝克在《风险社会》中这样描述灵活办公的起源:社会的发展是以一种利润导向的理性化的不变逻辑而发生的,而灵活办公也不例外,它缘起的力量在于生产力的发展,即企业为了提高生产力而对劳动的使用方式及其包含的组织可能性进行去标准化。

通俗一点讲,从传统工业模式到灵活办公转变的前提是传统就业系统通过信息技术、社会政策和法律的现代化浪潮进行了结构性改革。随着电子信息技术的发展,部分劳动可以被机器所替代,此时组织中需要的人员就相应减少了。同时也产生了专业性和技巧性较强的监督、指导和维护工作,这些工作可以在不同的位置上进行局部任务的联合。企业可以依据订单情况灵活安排这些岗位的工作时间,让生产时间不受工作时间的限制,从而大幅提高生产力,还可以通过不充分就业将一部分企业风险转嫁到雇员身上。组织的灵活性就因此增加了。

除了工作时间的灵活化,电子信息技术可以消除劳动分工中各个相连领域的直接协作,传统劳动组织中集中的模式开始变得分散、传统的劳动契约关系也被打破,人力组织的形式变得非职业化,全职工作也开始朝着兼职工作发生转变。

灵活办公的出现对就业者带来的影响是多方面的,这包括不充分就业对收入、社会保障、晋升带来的风险,但劳动者也相应获得了一定能够“独立处置自己生活的自由和自主”。由于传统观念中弹性工作制涉及的主要对象是女性,围绕灵活办公对就业者的影响(尤其是益处)的讨论中总是离不开性别和“工作与家庭平衡”的话题。

弹性工作制对性别和家庭的影响

1、能否在家庭内减少性别冲突?

在贝克看来,当今性别冲突爆发的根源是女性对平等的期待和不平等的现实之间的矛盾,以及男人的共同责任的口号和旧有角色任务的保留之间的矛盾。传统的工业社会在性别与家庭方面保留了封建社会的遗产,人类劳动力的商品化是分裂的,因此有工资的雇佣劳动就预设了不计报酬的家务活的存在,工业社会依赖的基础正是男女地位的不平等。这些不平等和现代性的原则相抵,当今市场的普遍主义让女性不再接受被迫在家庭内从事家务劳动,男女之间的冲突也必然爆发。

这种家庭的冲突、性别的冲突由制度而产生,也需要制度性的解决方法。灵活工作制就可以被看作一种缓解两性冲突的制度性解决方案(同样包括白天儿童照料、社会保障等等)。弹性工作制能够改变传统工业社会中家庭和劳动分割的状况,因此让有酬劳动和无偿家务之间的界限也变得模糊。因此传统的“男主外、女主内”的家庭分工和不可缓和的家庭-工作冲突就有了转变的制度可能。

2、能否在劳动市场上减少性别不平等?

《风险社会》中写到,弹性工作制和不同形式的兼职工作可以让作为“隐性储备”的妇女和年轻人涌入劳动力市场,实现灵活就业。尤其是对于刚刚生育过后的母亲而言,弹性工作制能够降低两性在收入、劳动参与方面的不平等。用贝克的原话说,“弹性工作制可以帮助女性自由地过上一种自主的生活,避免一种母性的复归”。这说明弹性工作制不仅是一种平衡工作与生活的工具,而且也是在家庭需求增加时期提高和保持个人工作能力的工具(Chung,2018)。

这种正面的影响在受教育程度更高的女性中更为突出。因为专业性和管理性强的岗位对工作时间有着很高的期待,弹性工作制能让这些女性更灵活地安排工作时间,兼顾高强度的工作任务和带娃需求(Fuller和Hirsh, 2019)。最近也有一些传统的劳动密集型岗位新设立了“妈妈岗”,通过提供灵活的岗位避免了“一刀切”地辞退育儿女性并且减少了企业的用人成本。此外,随着互联网自媒体的兴起,也有越多曾经的全职太太们涌入了这种新型的劳动力市场,通过在平台上把家务或者带娃的日常生活分享出来,实现灵活就业。

但是由于弹性工作制和传统的工作形式不符,常常被人们认为是效率低下、对工作不投入或者表现不佳。而女性相比与男性更容易因此遭受歧视,晋升机会也会被减少(Kmec等,2014;Chung,2020)。新兴的灵活就业形式也存在着社会保障不完善、收入相对较低、不稳定等问题。并且从本质上看,许多工作还是在帮助延续传统的男主外女主内的家庭分工模式。这些工作形式虽然给女性提供了一种新的职业发展路径,但没有在根本上改变职业性别隔离的现状。选择弹性工作制对女性在长期的职业发展上则可能会遭受负面损失。

疫情居家办公中的家庭劳动分工

2020年新冠疫情爆发以来,疫情中学校和托儿所的关闭大大增加了家务劳动和照看孩子的工作量,同时“居家办公”也成为了很多人新的工作形式,许多双职工父母这时候会面临着谁承担这一责任的新选择。疫情不仅影响着夫妻的工作方式,也进一步影响着他们在家庭中角色和分工。

从一方面来看,疫情中的居家办公是一个提升男性的育儿责任的好机会。纵向来比较,如果父亲选择了居家办公,他们和以前相比就会做更多的家务和照顾孩子,母亲是唯一或主要负责家务和照顾孩子的人的可能性与以前相比也会就大大下降(Chung,2021)。

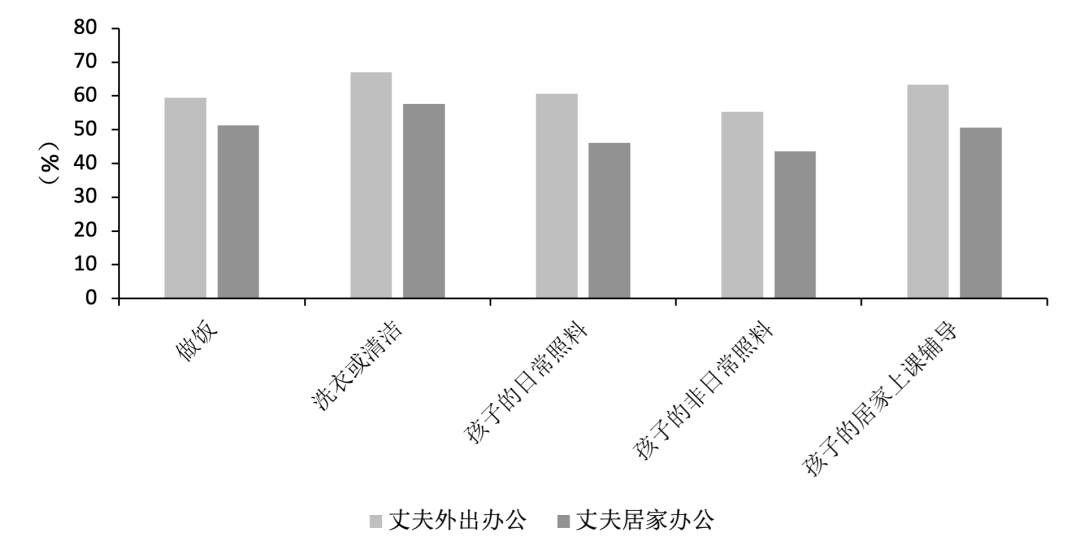

图1:新冠封城期间家庭内部母亲承担主要家务的比例。资料来源:(Chung,2020)

需要承认的是,由于母亲也增加了他们的劳动参与,母亲为主的传统的家务劳动分工模式并没有得到改变(Dunatchik等,2021),但是父亲在家务中“从无到有”的改变也有着积极的意义。

从另一方面来看,弹性工作制可以帮助减少女性回家照料孩子的收入损失。有研究指出,在疫情中面对学校停课时女性相比于男性更倾向于回家照顾不上课的孩子、减少工作时间或是退出劳动力市场。在这种背景下,弹性工作制为女性提供了在家中也可以工作的机会,减少女性在收入方面受到的影响,能够缓解不断扩大的性别收入差距(Tverdostup,2022 ;Foley和 Cooper,2021)。

结语

弹性工作制是一个新的制度工具,但它也只是一个工具。弹性工作制对于性别与家庭有多大的影响归根结底还是两性在各自的天平上给工作和家庭赋予了多少权重。

因此整个社会的性别文化对弹性工作制是否能真正促进性别平等和家庭工作平衡有着重要的作用。在性别更为平等的社会中,弹性工作制则能更好发挥它促进工作-家庭平衡等正面作用,而性别文化更传统的地区,它对家庭和性别带来的负面影响则显著更高(Kurowska, 2020)。如果还是带着传统的性别角色规范的眼镜去看待弹性工作制,它不但不能促进家庭和谐和两性平等,反而加剧了旧有的性别分工。比如有研究指出,男性会利用弹性工作增加了工作强度或时间,而女性在弹性工作中给家庭花费的时间和精力更多(Lott和Chung,2016)。在这种传统的“男主外,女主内”的观念下,弹性工作制会加重女性的家务负担,弹性工作制还更会加大两性的性别收入差距。

因此,只有改变传统的性别角色规范,改变对父职和母职期待的差异,才可以真正让弹性工作制起到缓解家庭工作矛盾、促进两性平等的作用。

弹性工作制是否能真的缓解家庭和工作的矛盾也和组织文化有着密切的关系。如果一个企业中有人人争做“完美打工人”的导向,把加班当成努力,把工作带回家只是为了能晚上做或者周末从而能“卷”过同事,那么弹性工作就会带来更严重的工作与家庭冲突(van der Lippe和 Lippényi,2018)。

总之,要想让弹性工作制度发挥它能带来的正面作用,就需要利用这一制度的人们做出积极改变,第一步改变或许可以从消除对弹性工作者的歧视、不再把选择弹性工作的女性和能力低下划上等号开始。

本文作者:何雨辰

参考文献

Beck, U., Lash, S., & Wynne, B. (1992). Risk society: Towards a New Modernity (Vol.17). sage.

Chung, H., & van der Horst, M. (2018). Women’s Employment Patterns After Childbirth and the Perceived Access to and Use of Flexitime and Teleworking. Human Relations, 71(1), 47–72.

Chung, H. (2020). Gender, Flexibility Stigma and the Perceived Negative Consequences of Flexible Working in the UK. Soc Indic Res 151, 521–545.

Chung, H., Birkett, H., Forbes, S., & Seo, H. (2021). Covid-19, Flexible Working, and Implications for Gender Equality in the United Kingdom. Gender & Society, 35(2), 218–232.

Dunatchik, A., Gerson, K., Glass, J., Jacobs, J. A., & Stritzel, H. (2021). Gender, Parenting, and The Rise of Remote Work During the Pandemic: Implications for Domestic Inequality in the United States. Gender & Society, 35(2), 194–205.

Foley, M., & Cooper, R. (2021). Workplace Gender Equality in the Post-pandemic Era: Where to Next? Journal of Industrial Relations, 63(4), 463–476.

Fuller, S., & Hirsh, C. E. (2019). “Family-Friendly” Jobs and Motherhood Pay Penalties: The Impact of Flexible Work Arrangements Across the Educational Spectrum. Work and Occupations, 46(1), 3–44.

Kmec, J. A., O’Connor, L. T., & Schieman, S. (2014). Not Ideal: The Association Between Working Anything but Full Time and Perceived Unfair Treatment. Work and Occupations, 41(1), 63–85.

Kurowska, A. (2020). Gendered Effects of Home-Based Work on Parents’ Capability to Balance Work with Non-work: Two Countries with Different Models of Division of Labour Compared. Soc Indic Res 151, 405–425

Lott, Y., Chung, H. (2016) Gender Discrepancies in the Outcomes of Schedule Control on Overtime Hours and Income in Germany, European Sociological Review, 32(6),752–765,

Noonan, M. C., Estes, S. B., & Glass, J. L. (2007). Do Workplace Flexibility Policies Influence Time Spent in Domestic Labor? Journal of Family Issues, 28(2), 263–288.

Shockley, K. M., & Allen, T. D. (2007). When Flexibility Helps: Another Look at the Availability of Flexible Work Arrangements and Work–family Conflict. Journal of Vocational Behavior, 71(3), 479–493.

Tverdostup, M. (2022). COVID-19 and Gender Gaps in Employment, Wages, and Work Hours: Lower Inequalities and Higher Motherhood Penalty. Comparative economic studies, 1-23.

van der Lippe, T., Lippényi, Z. (2020). Beyond Formal Access: Organizational Context, Working From Home, and Work–Family Conflict of Men and Women in European Workplaces. Soc Indic Res 151, 383–402.

0

推荐

京公网安备 11010502034662号

京公网安备 11010502034662号