作者:何雨辰 北京大学社会研究中心博士生

责编:李婷 中国人民大学人口与健康学院教授

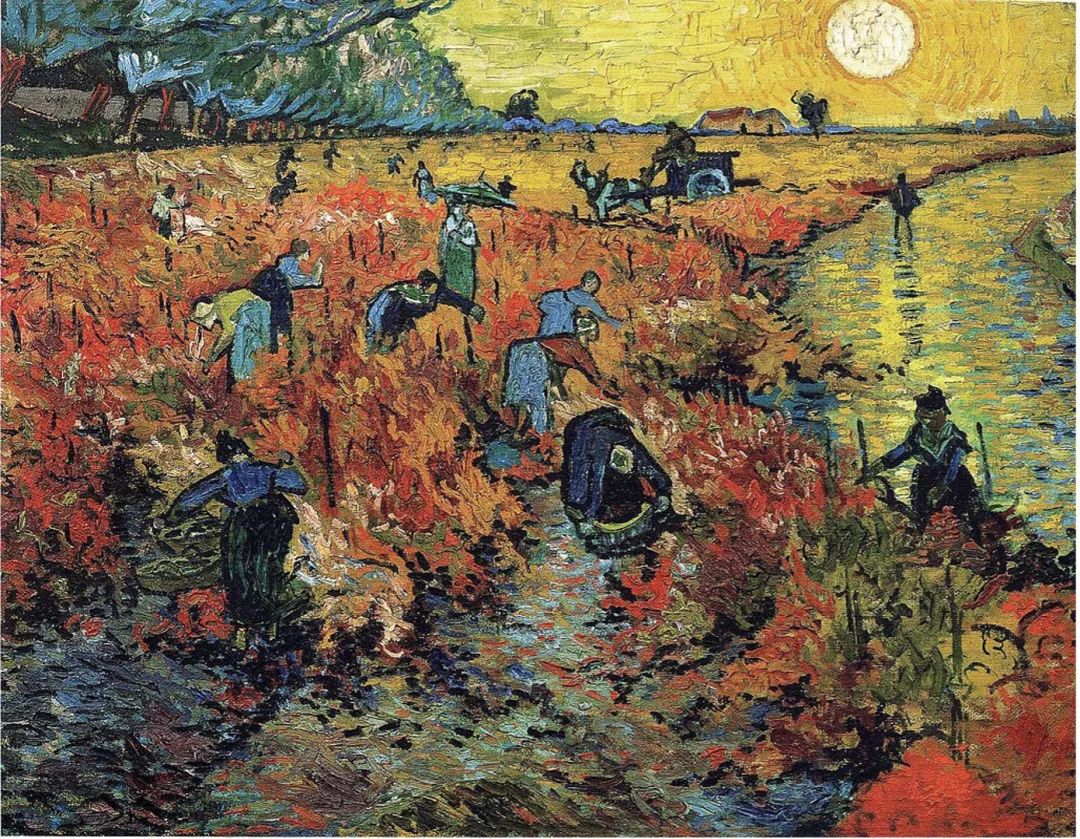

“生前寂寂,死后成名”似乎是很多艺术家的宿命。比如大家最熟悉的梵高,广为流传的的故事是,他一生只卖出过一幅画——《红色葡萄园》,生前一直不被市场接受,直到去世后才慢慢被世人看见。

梵高唯一在生前卖出的作品《红色葡萄园》

不止是梵高,像巴赫、卡夫卡、狄金森等现在耳熟能详的艺术家也都是在身后才迎来声誉高峰。那么,艺术家真的要等到死后才能出名吗?

为回答这个问题,Michel 等(2011)与 Zhang 等(2023)分别基于长达两个世纪的大规模数据,对艺术家的“名气”(fame)与“声誉”(reputation)随时间的变化轨迹进行了系统分析。

名声:艺术家什么时候开始“名声大噪”?

无论是流芳还是黑红,艺术家作品有价值的前提是有知名度(Fame)。知名度可以通过其姓名在书籍、期刊、报纸等历史文本中的出现频率来追踪。

Michel 等(2011)构建了一个覆盖 519 万本数字化图书的大型语料库,涵盖约 4% 的人类出版历史,总词量超过 5000 亿,覆盖英语、法语、西班牙语、德语、中文、俄语和希伯来语等多种语言,最早可追溯至 16 世纪。他们维基百科中提取了约 74 万人名,绘制了这些人物在历史文献中“出名”的时间轨迹。

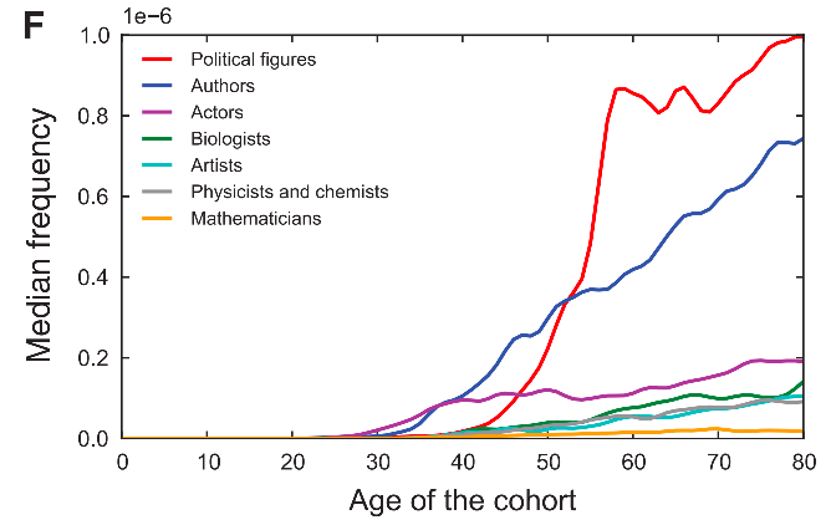

艺术家在多大年纪出名?

这一研究在1800年到1950年间,选取了当年出生的50位最有名的人,构成一个“世代”。研究发现,大多数人成名都呈现出类似的轨迹:先经历一个“默默无闻期”,随后迅速崛起、达到声望顶点,最终声势减退。

艺术家们(这一研究中的艺术家主要指画家)不算成名特别早的一类群体,往往在四十岁之后逐渐开始有名气。

相比之下,演员容易早出名,在30岁左右就崭露头角;政治家则在职位当选国家元首后迅速一飞冲天;而科学家、尤其是数学家,成名则更为艰难,且最终知名度和其他职业相比较为有限。

此外,不同世代之间的成名节奏也发生了显著变化:19世纪初到20世纪中期,人们首次成名的年龄从43岁降至29岁,声望增长的倍增时间也由8.1年缩短至 3.3年——成名越来越早、也越来越快。但这份声望也变得更加短暂,其衰退的“半衰期”从120年缩减至71年。

图1 各类职业中出生于1800年至1920年间最著名的25位人物的中位名气轨迹 (来源:Michel等,2011)

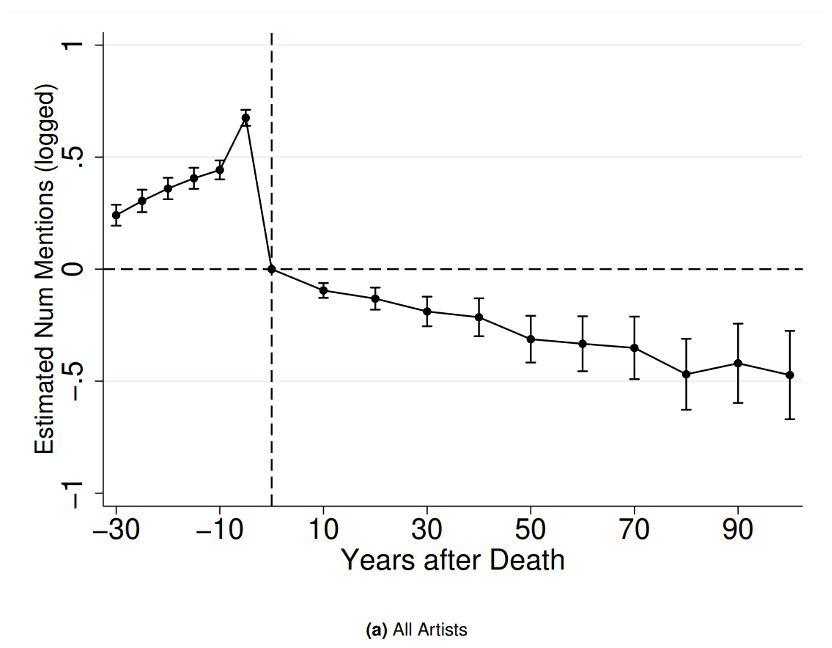

死后更容易成名吗?

Zhang 等(2023)进一步了关注艺术家在“死后”是否更容易成名。他们基于美国发行量最大的20家报纸的数字化文本,构建了一个覆盖1795年至2020年的大规模语料库,总词量达320亿,专门分析了维基百科中列名的3,394位艺术家,包括画家、作家、作曲家、建筑师等,且这些人均已去世至少10年。

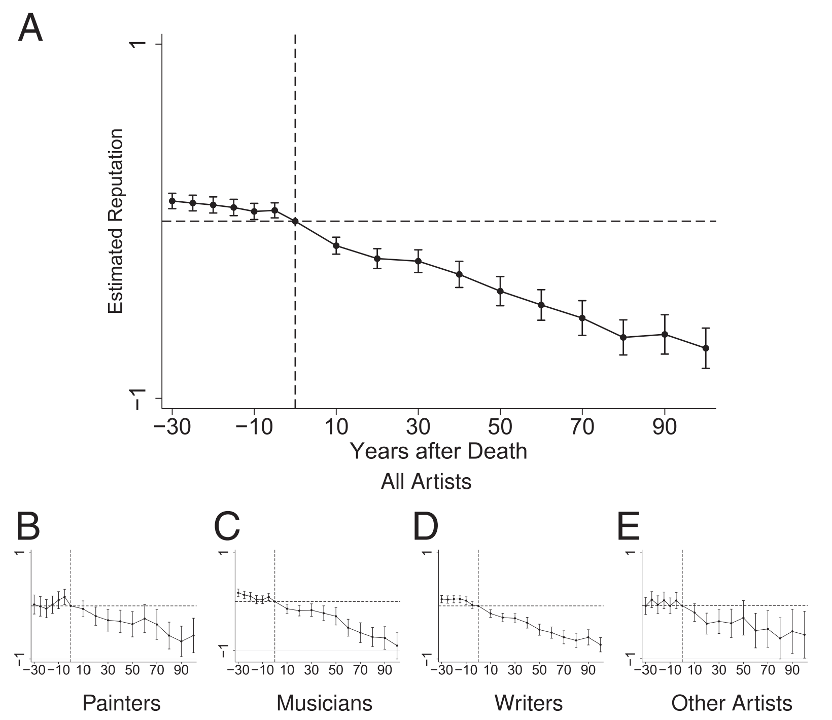

研究发现,与大众印象中“身后成名”的叙事不同,绝大多数艺术家在去世后其在报纸曝光度急剧下降。这一趋势在画家、作家、音乐家、作曲家等不同艺术门类中普遍存在,说明死后“名声长存”并非普遍规律,而是一种被极少数个案放大的想象。

图2 艺术家的报刊上的曝光度 (来源:Zhang等,2023)

声誉:死后会流芳吗?

以上研究表明,艺术家的“名声”(fame),也就是公众可见度往往会在去世后逐渐下降。但“名誉”(reputation)和“名声”并不是一回事。即使知名度没有提高,艺术家在去世后是否会被人们更加欣赏?

Zhang 等(2023)的研究提供了一个新的量化视角。他们为每一个五年时期分别训练了一个词嵌入模型(word embeddings),研究通过比较艺术家姓名与一系列代表性正负面词汇(如“有才华”与“平庸”)之间的语义距离,来计算艺术家的“声誉得分”:艺术家名字越接近正面词汇,声誉越高,反之越低。这一方法使得“声誉”可以在长达两个世纪的历史文本中被持续追踪与量化。

艺术家身后的声誉并不必然上升,反而普遍下降。大多数艺术家在去世前达到声誉顶峰,而死后声誉整体呈下降趋势,平均每100年损失近一个标准差。

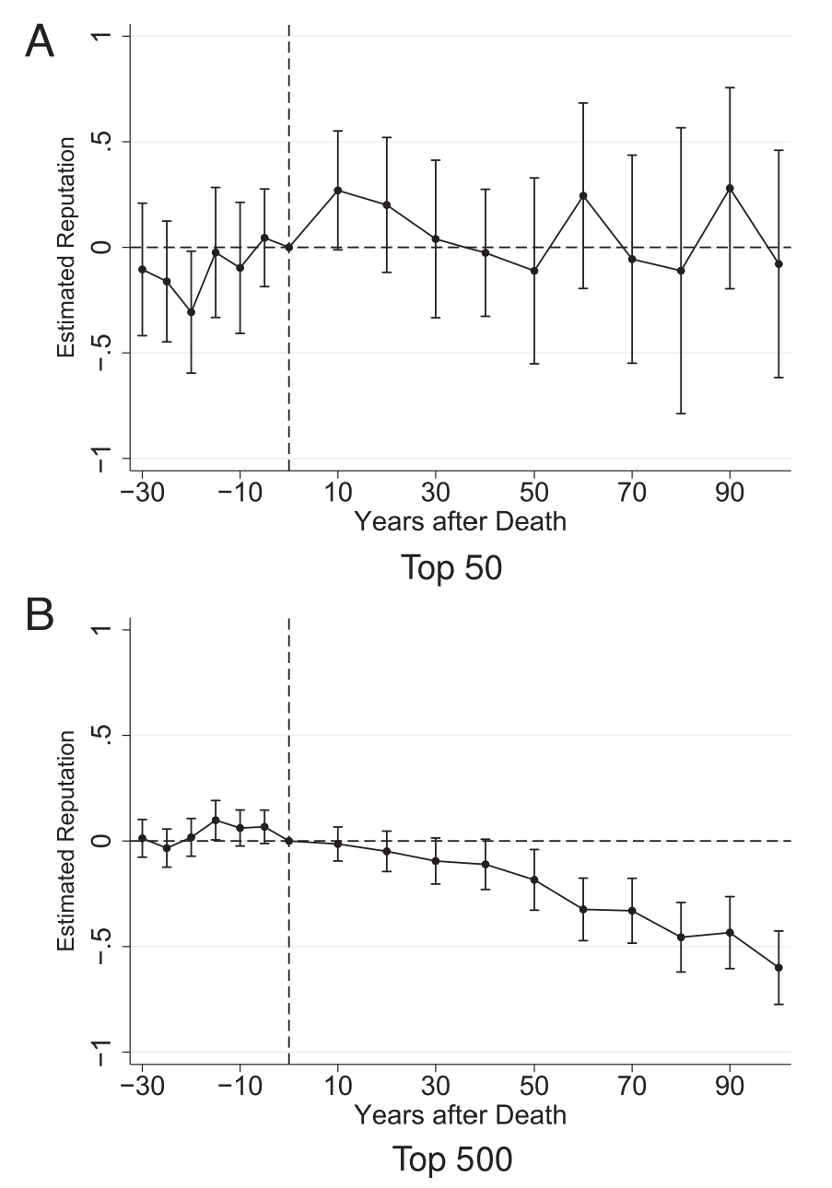

图3 艺术家在去世前后若干年中声誉的估计变化(来源:Zhang等,2023)

生前名誉好的人更可能流芳百世吗?

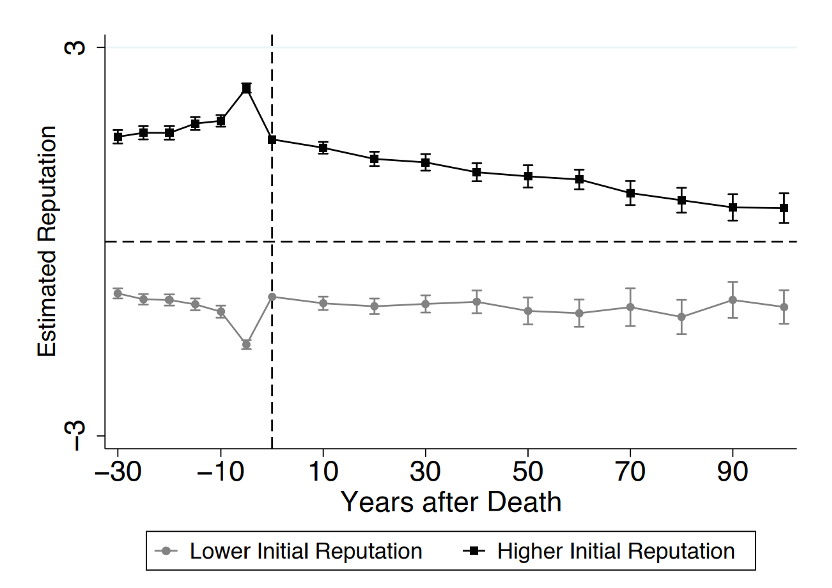

研究者们也考察了生前声誉与身后声誉之间的关系。一种观点认为声誉高的艺术家更容易获得同侪、家人、藏家等的关注与维护,从而使其身后声誉得以延续,这种机制类似“马太效应”(Matthew effect)。

然而,本文数据揭示出与“马太效应”相反的趋势:生前声誉越高的艺术家,死后声誉下滑越快。声誉位于前25%的艺术家在去世后声誉下降最显著;而后25%的艺术家几乎无明显变化。一百年后,两组间的声誉差距缩小了一半以上,呈现出明显的“均值回归”现象。这表明,声誉并不稳固,若缺乏持续维护,最终往往趋于平均。即使是生前最著名的艺术家,也逃不过“被慢慢遗忘”。

图4 按生前声誉分组的去世前后声誉的估计变化 (来源:Zhang等,2023)

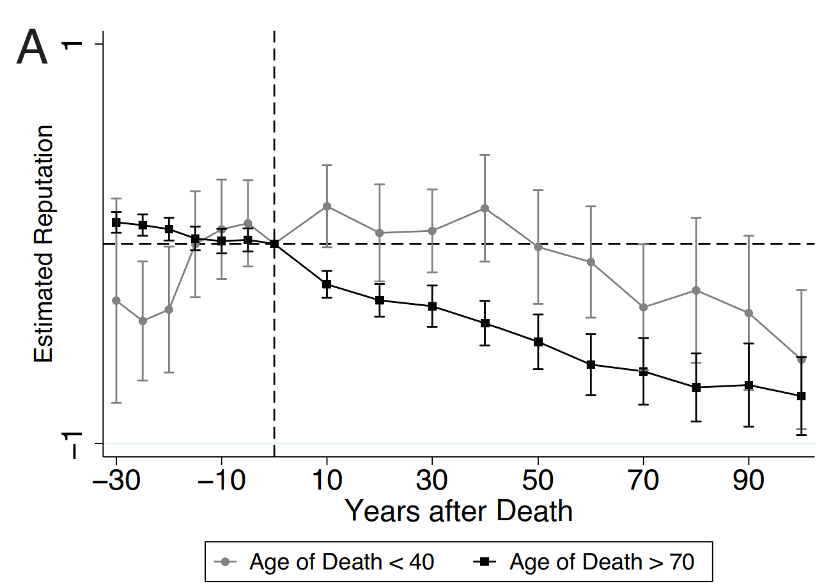

英年早逝更容易留名吗?

对于早逝艺术家,他们在去世后约40年内声誉较为稳定,但随后声誉迅速下滑。对于高龄去世者,他们的声誉则在去世后立即开始下降。不过在一百年后,两组艺术家的声誉变化几乎没有差别。

图5不同年龄去世的艺术家的声誉变化 (来源:Zhang等,2023)

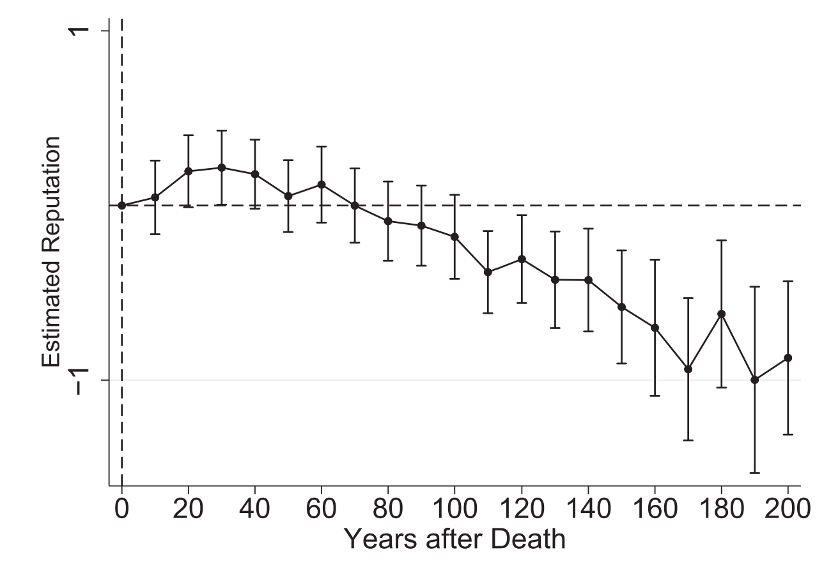

身后才出名,更容易留下好声誉吗?

Zhang 的研究还特别关注了“死后才成名”的艺术家,如文森特·梵高、弗朗茨·卡夫卡和约翰内斯·维米尔等人。研究发现,有 494 位艺术家在世时从未在历史报纸中被提及,直到去世后才开始频繁出现于公众视野。

图中显示,这些艺术家的声誉在去世后前 50 年持续上升,但此后逐渐下滑,大约 200 年后,声誉平均下降接近一个标准差。

图6 死后才成名的艺术家的声誉变化 (来源:Zhang等,2023)

这一发现表明,即使是死后才获得声誉的艺术家,也难以逃脱长期声誉衰退的趋势。

换句话说,无论艺术家生前是否成名,早逝或长寿,声誉的消退是普遍规律。

声誉:名誉变化的动因

艺术家死后声誉的衰退,主要受到可见度下降与公众审美变化这两个因素的共同驱动。

首先,可见度会带来“曝光效应”。控制可见度因素后,声誉下降幅度减少了约三分之一,表明二者密切相关。这一现象类似心理学中的“曝光效应”:人们越频繁接触某个对象,就越容易产生好感。

此外,公众审美的变迁也对声誉产生显著影响。研究以画家为例,按照艺术风格进行分类,发现随着时间推移,整体风格的受欢迎程度下降,公众口味的转变可解释约30%的声誉下滑幅度。

当一个艺术家的社会曝光度降低、创作风格不再契合大众趣味时,他们便逐渐被集体记忆淡忘。换言之,我们如何记住艺术家,既是对历史的回应,也映照出我们当下与历史之间的关系。

“身后成名”的印象从何而来?

那么,为什么人们会有艺术家“生前寂寂,死后成名”的刻板印象?比如在《苦尽柑来遇见你》中,金明希望画家朴托托为他画一幅画收藏,理由是“毕加索死后作品会变得值钱”。但实际上毕加索二十几岁的时候就已经开始成名、在巴黎办展了。他是少数很早就出名,并在生前作品就已经价值连城的艺术家之一。

《苦尽柑来遇见你》剧照

研究指出,这一刻板印象可能源于两个因素。一是媒体与大众叙事偏好“逆袭故事”,常聚焦于那些生前默默无闻、死后突然走红的少数艺术家。

二是选择性偏差,即那些死后声誉真正提升的“极少数杰出艺术家”更容易被今天的公众看到,而那些声誉早已衰退、而那些逐渐被遗忘的大多数则被忽略。因此如今人们脑中能回忆起的艺术家,往往是那些声誉得以保留的。人们对“艺术家死后声誉提升”的想法,可能仅基于对这些极少数极具可见性艺术家的印象。

这一研究专门根据2016至2020年期间在报纸中的总出现次数,挑选出了当今被提及次数最多的前50位已故艺术家。发现这些当今最具盛名的艺术家中,在去世一个世纪后的声誉甚至略高于生前水平。然而,当将分析范围扩大至前500名艺术家时,死后声誉的下降趋势就变得非常明显。

图7 当前最受欢迎的前50位和前500位已故艺术家的声誉变化

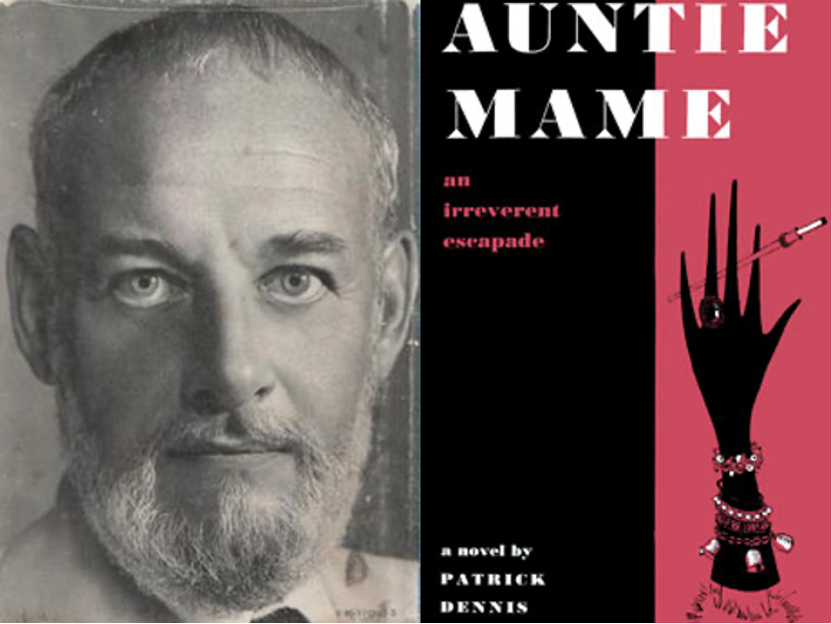

例如,Patrick Dennis 曾是20世纪中期最受欢迎的作家之一,代表作《曼姨》(Auntie Mame)描写了一个波西米亚式“贵妇姨妈”和她侄子的成长经历,在《纽约时报》畅销书榜上停留多年,后来改编为百老汇剧、电影(1958)和音乐剧(1974),一度成为美国文化中的经典角色形象。但今天,他的名字已鲜有人知。

Patrick Dennis和他的作品Auntie Mame

社会倾向于追逐当代潮流,即便这种偏好可能导致对过去美的遗忘。却也反映了集体记忆崇尚“新”与“当下”的本能。

若要使艺术家的集体记忆真正长久地存在,可能需要持续的投入。包括资金、展览、再出版、教育课程等“文化维护工程”。如果缺乏这样的投入,那些已故的美之创造者终将不可避免地被人们逐渐遗忘。

参考文献

Michel, J. B., Shen, Y. K., Aiden, A. P., Veres, A., Gray, M. K., Google Books Team, ... & Aiden, E. L. (2011). Quantitative analysis of culture using millions of digitized books. science, 331(6014), 176-182.

Zhang, L., Banerjee, M., Wang, S., & Hong, Z. (2023). The fragility of artists’ reputations from 1795 to 2020. Proceedings of the National Academy of Sciences, 120(35), e2302269120.

0

推荐

京公网安备 11010502034662号

京公网安备 11010502034662号