作者 | 杨夏夏 伦敦国王学院中国研究中心博士后

陈金永 华盛顿大学地理系教授

中国近十几年来出台了不少关于户籍制度改革的政策。在中央层面,“国家新型城镇化规划(2014-2020)”的发布,标志着中国城镇化发展的重大转型(陆大道、陈明星,2015)。这一“新型”的城镇化方案旨在扭转过去侧重于城市建设而忽视“人”作为主体的普遍做法,推动农业转移人口市民化和基本公共服务均等化(陈金永,2023a)。在地方层面,包括西安、海口、广州、成都、武汉等多个重点城市陆续实施“户籍新政”,降低人才落户门槛,被媒体称为“抢人大战”。

那么2010年以后一轮又一轮的中央和地方户籍改革,是否显著促进了流动人口在流入地的长期定居?国家层面的“新型”城镇化方案是否达到了大力推进农业转移人口“市民化”、“享有城镇基本公共服务”的既定目标?本文作者近期的一项研究(Yang & Chan, in press)利用全国人口普查中的年龄数据,针对流动人口的定居状况在2010~2020年间的变化进行了分析,对上述问题进行了初步解答。下面是这项研究的主要发现。

迁移人口年龄结构与定居状况的关联性

“定居”(settlement)这一概念在迁移研究中的意涵十分丰富。在此,我们重点考察定居的如下两个维度:迁移人口的家庭完整性,即家庭成员生活在同一地点、无须分离,以及迁移人口能够长期居住在流入地的可能性(杨夏夏、陈金永,2023)。

在中国,由于户籍及其衍生的制度性措施(如居住证),流动人口在入学、申请保障性住房、参加社会保险等等许多方面面临着一定的壁垒,进而使得其在流入地的长期定居受限。许多流动人口家庭不得不“分居”在不同的地方——劳动年龄人口的父母往往在经济发达地区工作,成为流动群体;而孩子和老人等被扶养人口则留在户籍地就学和生活,成为留守群体。由此,流动人口的家庭完整性常常无法保证。当原本处于劳动年龄的流动人口年纪渐长时,他们当中的许多人也往往不得不返回家乡,而不是在流入地养老。由此,迁移人口很难长期居住在流入地。

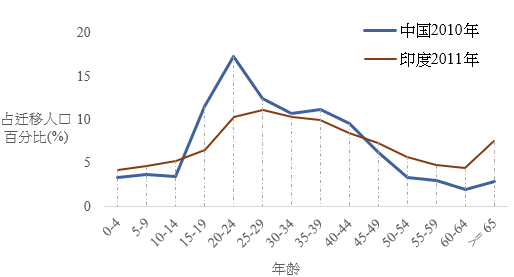

相对地,在迁移人口面临的制度性障碍没那么明显的国家,比如印度,其国内迁移人口通常更容易在流入地长期定居,较少面临家庭成员分居在不同地点的情况。因而,前述“定居”的两个方面得到了较好的保障。如图1所示,如果我们对比中国和印度的迁移人口存量在相近时期(2010年左右)的年龄结构,不难发现,中国的迁移人口集中于劳动年龄,而印度的迁移人口则比较均匀地分布于各个年龄组,包括非劳动年龄。

图1. 印度2011年和中国2010年迁移存量的年龄结构

数据来源:印度2011年人口普查,中国2010年人口普查

依据年龄结构推测的流动人口定居状况

依据上述原理,利用年龄数据,我们不仅可以比较不同国家迁移人口的定居状况,也可以比较同一国家不同时期迁移人口的定居状况。我们采用六普、七普数据,比较了中国2010年和2020年流动人口的年龄特征,借以判断他们是否比过去更加趋于定居。

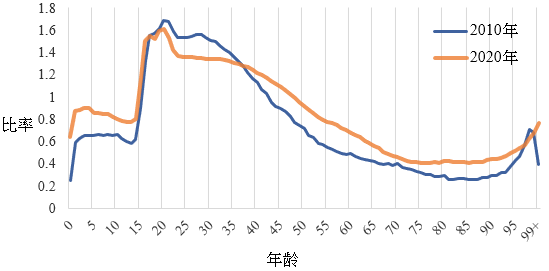

为了获得“标准化”的年龄结构,我们计算了流动人口与“潜在迁移人口”(at risk population)的分年龄组数量比率(图2)。“潜在迁移人口”,指的是最有可能参与迁移流动的人口。在中国,主要的迁移流动方向是从农村到城镇,因此我们用中国的农村人口数与流动人口数的和作为“潜在迁移人口”的一个近似值。当某年龄组的比率大于1时,意味着流动人口的比重大于“潜在迁移人口”比重,也就是说流动人口在这一年龄组的分布非常集中;比率小于1时,结论则相反。

图2. 中国流动人口与“潜在迁移人口”分年龄组比率,2010及2020年

数据来源:中国2010年与2020年人口普查

由图2可知,流动人口大概在15到45岁“黄金”劳动年龄段大量集中,这种现象从2010年一直持续到2020年,没有太大的变化。与之相对,15岁以下的流动儿童和45岁以上的流动人口在2010年和2020年均呈现稀少的状态,尽管在2020年这一状况略有改善。由此可知,流动人口的定居程度从2010年到2020年稍有提高——被扶养人口能够更多地参与迁移流动,年龄渐长的早期劳动年龄迁移人口比过去更能长期居留在流入地,但总体情况没有太大改变。

结语:流动人口定居状况与户籍改革成效

通过对年龄数据进行标准化处理及分析,我们发现,从2010到2020年,流动人口在不同年龄段的分布曲线趋于平滑,儿童和老年人的年龄组所占比重有所增加。这说明流动人口的定居程度在十年间有所加强,其家庭的完整性也有所提高。然而我们也注意到,流动人口以青壮劳动年龄为主的现象并未得到根本的改变,加上留守儿童人口的绝对数量从2010年的6800万增加到了2020年的8960万(陈金永 2023b),流动人口家庭的总体定居状况仍然不理想。

同时,正如蔡昉(2024)指出,2020年户籍人口与常住人口的城镇化率仍存在着高达18个百分点的差别,大量进城务工农民工及其随迁家庭成员尚未成为城镇户籍人口。因此,仍有必要继续大力推动户籍和配套地方政策的改革,以进一步改善流动人口的定居状况,推动城镇化的可持续发展。另一方面,大力促进流动人口家庭在目的地城市的定居也会有效增加内需,从宏观上帮助中国经济迈向更高水平。

参考文献

Yang, X. & Chan, K. W. (2024). Have China’s internal migrants been more settled since 2010? A contribution based on migrants’ age profiles. Eurasian Geography and Economics. https://doi.org/10.1080/15387216.2024.2365893

杨夏夏、陈金永 (2023). 中国城市青春常驻的秘密. 《严肃的人口学八卦》,2023-12-16.

蔡昉 (2024). 户籍制度改革为何久攻不破?《观察者》,2024-1-1.

陈金永(2023a). 大国城民:城镇化与户籍改革. 北京:北京大学出版社.

陈金永(2023b). 新学期开学了,1.3亿流动人口子女都上好学了吗?《弎公理》,2023-9-4.

陆大道、陈明星(2015). 关于“国家新型城镇化规划(2014-2020)”编制大背景的几点认识. 《地理学报》,70(2),179-185.

0

推荐

京公网安备 11010502034662号

京公网安备 11010502034662号