本文作者:陶涛 中国人民大学人口与发展研究中心副教授

又到了一年高考时,中学门口拥堵焦急的人群,让每一个路过的家长不禁心头一紧。教育部的数据显示2023年高考报名人数1291万、再创历史新高。对于有娃的家庭而言,“教育内卷”已经不再是新鲜词汇,去年的央视热播剧《加油!妈妈》聚焦“幼升小”议题、描绘了五位妈妈及其背后家庭的焦虑和压力,无论是“幼升小”“小升初”或是“普职分流”“高考”,每个学历晋升阶段都逐渐成为孩子和家庭共同的战场。孩子教育的时间和金钱投入、无形的教育心理成本正在成为现代人更为沉重的负担,形成所谓的教育焦虑。

与此同时,我国人口总和生育率的下跌趋势引起了国内外社会的关注热议,关于生育的话题轻而易举就能在微博等社交平台实现“霸榜”,近期“我国一孩生育率跌至0.5”的词条也在微博引起热议。我国总和生育率从2019年的1.52下降至2022年的1.07。分孩次看,一孩生育率从0.7跌至0.5,一孩平均生育年龄从26.4岁升高至27.4岁,能生且愿意生育第一个孩子的家庭数量明显减少(贺丹,2023)。

一面是不断加剧的教育竞争和逐渐高昂的教育成本,一面是不断下降的生育意愿,教育焦虑是否会对人们的生育意愿造成影响呢?本文将着眼于教育焦虑的传导机制,来和大家探讨当前社会的低生育意愿问题。

一

现代人的教育焦虑从何而来?

教育焦虑可以概括为人们由于教育过程、教育结果的不确定性而产生的担忧、紧张、不安甚至恐慌等复杂的心理状态和不愉快的情绪(朱婷婷,2022),这种焦虑更多地指家长对子女教育的过分敏感与担心,有学者将其总结为:对“教育落后”的恐慌、对“教育重负”的压力和对“教育无用”的担忧(陈华仔、肖维,2014),通俗来说就是唯恐孩子上不了好学校,得不到好资源,最终上不了好大学,找不到好工作(王洪才,2012)。

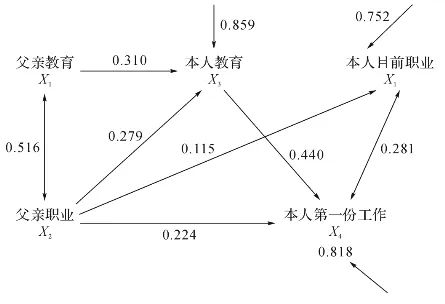

首先,教育一直是人们实现阶层跃升或阶层再生产的重要投资。一方面,布劳和邓肯(Blau,1967)的“地位获得模型”强调了教育是促进代际社会流动的重要途径,无论是传统社会还是现代社会,教育一直是中国人心目中可以凭借个人努力去实现阶层跃升的更直接、更公平和更现实的方式(李路路等,2018)。另一方面,“精英代际转化与阶层再生产”理论模型认为,文化资本对于精英位置的重要性促使中国的精英群体想办法控制稀缺的教育资源,从而实现阶层排他和地位的传递,完成精英阶层的再生产(郑辉、李路路,2009)。人们希望通过教育实现阶层“抢滩”和阶层“守位”的期待使得各阶层的教育焦虑持续滋长(尹霞,2022)。

布劳-邓肯“地位获得模型”(来源:Blau,1967)

其次,中国家长也有别于其他国家、超越自身阶层的高教育期望使得教育焦虑无可避免。与西方社会不同,中国不同经济地位的父母对子女的学业要求和教育发展普遍存在着很高的期望(黄超,2018),低社会阶层家庭不希望子女仅实现较低的教育成就,而是与高社会阶层家庭同样期待子女有较高的教育水平。有研究发现,在教育方面中国家长更倾向于专制型的教养方式,对孩子施加更多的控制和限制。面对愈加激烈的升学和就业竞争,家长更倾向于提高对孩子的要求、增加对孩子的保护。

第三,教育分流时“普职比大体相当”的升学规则成为了许多家庭教育焦虑的主要来源。对职业教育的认知偏见使得家长普遍认为教育分流意味着职业的社会分化,为了不让子女“被迫”成为进入中职院校的那50%的人群,更多的家庭将子女教育资源主动投入到小学和初中阶段,使得义务教育阶段家庭负担和子女教育的压力居高不下。尽管在素质教育改革的过程中,2021年“双减”政策的实施规范治理了校外培训机构、减轻了学生作业压力,但以分数为主导的教学和升学评价体系并没有得到根本改变。同时,课外辅导班减少导致了一对一辅导的增加,更是加剧了教育不平等,也增加了家长的教育焦虑。

第四,现代社会的不确定性导致的教育内卷加剧了教育焦虑。在以不确定性、流动性为特征的现代风险社会中,在子女教育方面,个体的选择更多地建立在不确定的预期回报之上,外界竞争和内在功利主义导致的从众心理造成了在教育上“无凭的选择的焦虑”(王小章,2015)。在家长们试图通过参与竞争和从众来克服焦虑的自然反应下,产生了“剧场效应”,反而更进一步加剧了集体性的、结构性的教育焦虑(朱婷婷,2022)。这种焦虑不是中国特有,而是现代社会全球的普遍问题,教育焦虑正在全球范围内不断蔓延。

最后,信息化社会社交媒体的渲染和网络极化效应引发了社会性的教育焦虑。当前,媒体和营销机构关于精细化育儿的科普和说教加剧了家庭育儿的紧张气氛,现代人的婚育观和养育观也被社交媒体所营造的主流教育、生育观念深刻塑造。桑斯坦指出,网络使人们过滤掉自己不喜欢或对立的信息、只和自己有相同偏好的群体成员交流,并且观点在不断地交流中会朝着所偏好的极化方向发展。社交媒体通过算法推断出浏览者的关注点,使得负面的教育焦虑信息被选择性地推送给作为目标受众的育龄人群,这种选择性的接触显著助长了其有关生育和养育的焦虑情绪(张良驯、赵丹丹,2022)。在社交媒体的强调和渲染下,现代人的生育意愿难以表达或实现,教育焦虑和生育焦虑反复交织成为当代社会转型阶段无法回避的社会性焦虑。

二

教育焦虑如何影响现代人的生育意愿?

(一)个体层面:提高生育门槛,

降低生育憧憬,加重母职焦虑

首先,教育焦虑提高了未婚未育人群的婚育决定门槛,能否为子女提供优质的教育资源成为父母自认是否具备生育条件的重要考量。一方面,女性的个人发展空间扩大和将婚育与个体幸福脱钩的倾向都使得现代女性对婚姻和生育具有更大的自主权和选择权,她们更加关注生育行为本身而非生育在社会中的符号价值,对生育必要性的认同度大幅下降(於嘉,2022)。另一方面,青年群体更加注重自主性和自我表达,更加关注自我感受和个人需求,先立业后成家成为现代社会的普遍生活模式,人们也更强调婚姻和生育的经济基础。这也就意味着选择生育需要跨越更高的责任心理门槛,其考虑的责任范围涵盖物质供养、情感投入、心理关照、成就促成等多方面(高玉春,2022),对后代的负责任的教养选择和高教育期待也让现代年轻人不敢轻易进行生育。

其次,教育焦虑影响了已婚人群的生育憧憬和多孩憧憬,以往的“多子多福”被“减量保质”观念所替代。从微观经济学的视角,依据贝克尔的“孩子数量质量替代理论”和莱宾斯坦的“边际孩子理性选择模型”,现代社会中不断上升的教育费用等直接成本和教育过程中产生的闲暇时间减少、劳动市场退出等间接成本的提高都进一步弱化了家庭生育多孩的意愿,家庭更倾向于集中资源“培优”。教育“内卷”化促使育龄家庭调整对子女数量的预期并强化对少子生活方式的认同,生育憧憬不断减弱。

最后,教育焦虑加重了“密集母职”与“母职焦虑”,进一步降低了女性生育意愿。海斯(Hays)认为精细化、高投入的养育倾向层层落实到母亲身上,形成了现代社会中“密集母职”的育儿实践和意识形态,即母亲是孩子最理想的照顾者,母亲应该投入大量的时间、金钱、精力、情感和劳动来集中抚养教育孩子,甚至现在还有观点强调母亲职责向教育扩展后的职责密集化。当前中国城市中产家庭受密集母职社会期待的影响,已经逐渐形成了以“科学主义加母性主义、智育和卓越取向”的主流养育观念,成为了对女性普遍的“压迫性力量”(金一虹、杨笛,2015)。“教育拼妈”的社会风气和培训机构营销的“精细化育儿”消费导向进一步将教育焦虑传导为生育焦虑,成为了强化低生育意愿的社会机制。

(二)家庭层面:威胁家长身份认同,

放大代际冲突,加剧亲子矛盾

首先,教育的不确定性焦虑威胁家长的身份认同和自我效能,进一步强化了较低的生育意愿。现代中国社会各种不确定性和风险性的持续增强(鄂翌婷、杨建科,2022),不断强化着家长因安全感缺失而产生的焦虑,并进一步怀疑自身作为家长的胜任力,产生母职/父职的“身份认同”危机。家长对自身养育能力、养育方式和养育后果的怀疑和焦虑在一定程度上会促使其产生无力感、羞耻感和沮丧感,严重贬损家长的自我效能并引发更多的情绪问题,其伤害远胜过对孩子学习和教育本身的焦虑,从而不利于家长身心健康,甚至对子女产生深刻影响。

其次,教育焦虑会加剧隔代照料家庭的代际矛盾,紧张的家庭氛围会弱化再生育意愿。有别于过去散养式、粗放型的育儿方式,现代核心家庭中精细化的养育观强调父母对孩子的密集型陪伴和高质量教育(郑杨,2019)。尤其当新生代父母越来越多地由曾是家庭核心的独生子女一代组成,她们对孩子教育的重视只增不减。与此同时,双职工父母无法兼顾以家庭为主的全方位的子代照料,由上一辈承担的隔代照料成为经济最优的养育策略之一。隔代照料增加了两代人之间的复杂互动与养育观的现实冲突,进一步加剧了家庭的教育焦虑,增加了父母对孩子未来的教育产生的担忧和不确定感(鄂翌婷、杨建科,2022)。

最后,教育焦虑会引发亲子之间的诸多问题,心力交瘁的育儿体验会降低再生育意愿。家长们尤其是大城市家长们的教育焦虑使其将所有精力和优势资源集中在一个孩子上,造成对孩子的过高要求和期待,用放大镜甚至显微镜去寻找孩子可能出现问题的前兆,处处监管,时时纠正。加上随着代际变迁亲子之间平等程度的提高和代际束缚的减轻(王跃生,2011),孩子也会更容易逆反,从而引发家庭矛盾、亲子关系问题乃至孩子和家长的心理问题,这种心力交瘁的育儿体验和低回报的育儿收益进一步降低了家庭生育多孩的意愿。

经济社会的发展带来了教育环境的持续变化,高等教育的扩张、基础教育的精细化、影子教育的蔓延营造并强化了竞争性的教育环境,带来家庭对子女教育越来越高的要求和期望,现代社会中的个体同时也接受着社交媒体、次级群体建构的从教育到生育的压力传递,其感知到的、经过极化的社会性的教育焦虑推动着当代青年人和青年家庭选择更加个性化的自我呈现和表达,更加倾向“负责任”的生育观并强调生育的“选择自由”。总而言之,在教育焦虑的传导机制下,个体和家庭“不愿生”“不敢生”甚至“生不起”,较低的生育意愿进一步推动着中国人口在生育、婚姻等领域的深刻转变。

本文节选自:陶涛,2023. 教育焦虑传导机制下的低生育意愿及应对. 华中科技大学学报,37(3): 74-80.

参考文献

[1] 贺丹.建立生育支持政策体系 注重加强一孩生育支持[J].人口与健康,2023(04):6-7.

[2] 朱婷婷. 基于不同教育群体视角的“教育焦虑”辨析与思考[J]. 潍坊工程职业学院学报, 2022, 35(4): 61–67.

[3] 陈华仔, 肖维. 中国家长“教育焦虑症”现象解读[J]. 国家教育行政学院学报, 2014(2): 18–23.王洪才. 教育失败、教育焦虑与教育治理[J]. 探索与争鸣, 2012(2): 65–70.

[4] Blau Peter M., Otis D. Duncan. The American Occupational Structure[M]. New York: John Wiley Press,1967.

[5] 李路路, 石磊, 朱斌. 固化还是流动?——当代中国阶层结构变迁四十年[J]. 社会学研究, 2018, 33(6): 1-34+242.

[6] 郑辉, 李路路. 中国城市的精英代际转化与阶层再生产[J]. 社会学研究, 2009, 24(6): 65-86+244.

[7] 尹霞, 刘永存, 张和平, 等. 家长期望偏差与教育焦虑[J]. 青年研究, 2022(1): 40-48+95.

[8] 黄超. 家长教养方式的阶层差异及其对子女非认知能力的影响[J]. 社会, 2018, 38(6): 216–240.

[9] 王小章. 论焦虑——不确定性时代的一种基本社会心态[J]. 浙江学刊, 2015(1): 183–193.

[10] 张良驯, 赵丹丹. 网络群体极化效应对青年生育焦虑的影响研究[J]. 中国青年社会科学, 2022, 41(6): 17–29.

[11] 於嘉. 何以为家:第二次人口转变下中国人的婚姻与生育[J]. 妇女研究论丛, 2022(5): 47–69.

[12] 高玉春. 推拉模型视角下的生育意愿影响因素研究[J]. 中国青年研究, 2022(3): 15–21.

[13] 金一虹, 杨笛. 教育“拼妈”:“家长主义”的盛行与母职再造[J]. 南京社会科学, 2015(2): 61–67.

[14] 郑杨. 社会变迁中的育儿模式变化与“母职”重构——对微信育儿群的观察[J]. 贵州社会科学, 2019(7): 87–95.

[15] 王跃生. 中国家庭代际关系的维系、变动和趋向[J]. 江淮论坛, 2011(2): 122–129.

0

推荐

京公网安备 11010502034662号

京公网安备 11010502034662号